宗教力量與社區發展之關係

- 以嘉義市東區興仁社區為例

王正宇

南華大學社會所碩二

第一節 緒論

一、研究動機與問題意識

近年來台灣許多社區陸續的成立社區發展協會,其中許多發展協會是從社區中的教會所發起的,由教會切入社區,藉由宣教事宜的展開,進而讓教會與社區資源共享,凝聚社區居民群體意識,共同打造社區新面貌。然而社區發展協會透過的教會的幫助而擴大事工,也讓更多社區居民步入教會,看似教會因此熱鬧起來,但對教會系統的主體性是否會有所影響。

選用嘉義市興仁社區為例是因為,此社區發展協會就是典型的由基督教長老教會(興村教會)所推動,發展協會在1996年底成立至今多次拿下嘉義市社區評鑑優良獎,並於2004年被推舉參加全國「台閩社區社會發展工作評鑑」,並拿下甲等的優良成績[1],其中發展協會主要幹部皆是教會會員,而此社區中還有其他民間宗教團體,透過社區發展將教會團體與民間宗教團體相互結合,並互相幫忙舉辦活動,可以說是透過宗教力量達到社區發展的良好典範;另一方面教會開放讓社區發展協會利用教會場地等資源,是否有得到宣教與吸收教友的結果,還是慢慢的在侵蝕自身宗教的中心基礎?

本研究主要探討在社區發展協會營造之下,社區居民共同參與社區事工,在這些參與的過程中,在凝聚社區意識的過程是否藉由教會力量?居民對社區與教會的認同感是如何產生?在不同宗教信仰的相互矛盾之下,是如何打破隔閡,並成為互助的對象;又在教會立場是否始終是以宣教為目的,社區發展協會的事工會只是其手段嗎?然而在社區營造的過程中透過什麼學習,讓居民藉由批判反思進而檢視自己的觀點,瞭解在不同宗教信仰的衝突下,對社區居民帶來什麼樣的影響,願意產生後續的行動。

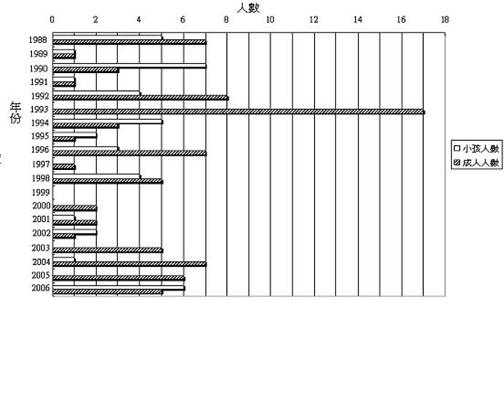

表1:

1988~2006年興村教會成人與小孩洗禮概況

上表1是自1988年首任牧師(張顯爵牧師)任職期間開始有系統整理的每年受洗人數,直到1998離職後2000年才由接任牧師(吳明雄牧師)繼續紀錄到現在,從表中可以發現1993年的成人受洗人數暴增,據報導人林女士[2]所提供之消息指出,當年教會有位長老過世,而教會方面首次將告別式公開讓社區居民前來參觀,特別將儀式舉辨的簡潔又莊嚴,基督教會的喪禮本來就沒有民間信仰來的繁雜,透明的玻璃棺讓前來參加的人都能瞻仰往生者的遺容,整個過程相當安靜且莊重,令人覺得此刻的往生者受到相當高度的敬重,而不像民間信仰等宗教有著吵吵鬧鬧且接連好幾天的儀式,因此當時社區前來參觀的老人們,希望自己也能擁有如此一般的尊崇,另一方面也可以節省許多經費,所以也造成了當年的成人洗禮潮。也因如此當時的張牧師覺得應該要進一步的走進社區,也讓社區進入教會,於是朝向社區發展邁進,但是從表中又可以發現,這個喪禮效應似乎沒有持續作用,1994到1996年社區發展協會成立之後,洗禮人數也並沒有持續提升,是社區事工作的不夠多嗎?還是因為1998年後張牧師離開的關係,可是這又該如何去解釋1997年只有一個成人受洗的事實呢?

1998年張牧師離開後,社區發展協會有一陣子的空窗期,當時教友們都覺得繼續做社區發展沒有好的結果,也沒有人願意將時間與力氣花在社區上,直到1999年初現任協會總幹事林女士自告奮勇的提出要接任社區發展協會事宜,才開始另一段新的里程。林女士在當時大家都不看好的情況下,和其家人與少許熱心教友積極投入,並承接政府許多企劃案,終於在2004獲得全國「台閩社區社會發展工作評鑑」甲等的優良成績,但反觀表1在這幾年內社區發展做的有聲有色時,教會卻也沒因此而吸收更多教友,但是承辦社區發展活動的幹部們幾乎都是教友,他們是如何引領非教友們前來教會參加社區性活動?教會敞開大門讓一般的社區民眾能夠在此舉行活動,也造成許多純教會派的教友[3]反感,他們認為這對教會體系是一種破壞,如今又沒能看到當初張牧師希望達到的結果,來教會的人變多了、變頻繁了,其中真正是教友的人卻並非多數,到底社區派這些人的堅持是否正確?

本研究將著重於兩方面:(一)社區派教友們如何帶領非教會成員,是社會網絡的牽引,還是教會認同與社區認同的同時發生?(二)教會不斷的對外開放,是否會失去自身該有的宗教色彩,基督教與民間信仰之間的相互主體性在此時將會是如何發生變化?

二、興村教會與社區發展協會之歷史進程[4]

在1978年12月10日開設興村佈道所,到1981年後教勢漸趨穩固後於

但是要如何讓社區切入教會呢?這和教會單向的走進社區是大大不同的。當時興村教會在社區工作上積極的撒網,但那時教會的牧師(張牧師)認為仍然太過本位主義,因為當時各種有關社區組織與活動都是由教會的教友負責推動,自然在思考模式也會傾向於教會的範疇,以致於教會色彩過於濃厚,使得社區中民間信仰意識較為強烈的人,依然不易踏入教會大門。而當時1996年間台灣「社區主義」相當興盛,在諸多選舉中,眾多候選人更是以開始籌組由政府計畫輔導的「社區發展協會」為主要政見,剛好順應這個潮流,興村教會也決定在所屬的「興仁里」成立「興仁社區發展協會」。

由於籌組要建需要由30名以上該里的居民發起才可通過,可想而知透過教會的力量,在該里之中的教會會員自然成為發起人,其籌組由30位以上居民發起,一個月後得到嘉義市政府許可,籌備會成立同時選出7位居民為籌備委員,於同年

並於

三、地理位置與目前概況

地理位置如下圖1,嘉義市東區興仁社區發展協會位於嘉義市最南端,八掌溪的南畔緊鄰嘉義縣中埔鄉,是嘉義市通往阿里山必經的地方:

圖1:興仁社區發展協會之地理位置(取自台灣社區通-嘉義市東區興仁社區-地理位置

http://sixstar.cca.gov.tw/community/pages/01_map.php?CommID=230)

嘉義市東區興仁社區發展協會在

而當初興仁社區發展協會成立之時,是將鄰近兩個里-興村里與興安里一起算在內,也就是興仁社區成立時是包含三個里的。而興村里在

第二節 文獻探討

這些年來,許多關於社區發展的議題與運動,似乎越來越盛行,台灣各地不斷成立社區發展協會,「社區」一詞在學界及日常生活中不斷出現,可以知道國人對於社區的意識已逐漸抬頭。然而對於社區的重視在現今社會是相當重要的,在當下標準化與專業化的分工使得社會中的人們似乎被分化開來,人與人的連帶關係不再像以往那麼強烈,而透過社區發展協會的力量,與政府交換訊息,能夠促進政策的實施,再經由各種互動方式,讓居民得以有更多交流機會,不僅能夠落實社區總體營造,其中更有意義的是能夠增進居民的社區共同意識。

以下將試著帶入社區如何動起來之相關論述,以及宗教力量是如何與之扣合,並且讓社區發展協會之活動得以順利推動,最終看到分化社會之再結合。

一、社區如何動起來與時空區域化

1、社區如何動起來

當然社區發展之推動並不會是只要有發展協會的成立,就能順利施行並收得成效的。楊弘任在林邊鄉社區總體營造的個案考察中,認為「社區之所以動起來、動的徹底而持續,……,其中關鍵在於『歷史性在地團體』與『村落傳統組織』相互之間,必須形成有效的『文化轉譯與銜接』」(楊弘任,2005:59-60)。他發現「專業公共行動團體」與「村落傳統組織」透過「實作」的機制,改變以往的官式企劃書或專業企劃書的構成模式,經由這種「實作導向的企劃書」可以使村落行動者在實作中解放其認知,並擴大參與規模,建立自我管理信心;另一方面使得公共行動社團得以經由這項「轉譯界面」而對村落傳統組織持續發生影響,提升行動視野(楊弘任,2005)。所以可以知道,要使得社區能夠動起來,必須結合歷史性的在地團體與傳統的村落組織,透過「實作」的方式,來取代官式的企劃呈現,由於歷史性的在地團體,比較能夠了解當地的文化以及居民的實作特性,進而將這些元素匯入企劃書或文字語言中,使得村落傳統組織能夠更快接納與吸收,並吸引更多在地居民的投入,於是專業與在地得以結合,就能夠很快的推動社區總體營造事宜,使得整個社區動起來。

在本研究中可以看到歷史性的在地團體-興村教會,與村落傳統組織-里長及其團隊[5]和民間信仰團體,是如何透過實作方式而相互結合,並促進社區之發展與凝聚社區共同意識。由於楊弘任在林邊鄉之研究結果,為本研究解答了一個難題:究竟教會力量是如何深入社區進而順利推動社區發展的諸多活動?先由「『歷史性在地團體』與『村落傳統組織』相互之間,必須形成有效的『文化轉譯與銜接』」(楊弘任,2005)來討論,教會組織系統在該社區已經有超過20年以上的歷史了,其中許多牧師、執事與長老都是在西方國家待過一陣子並且擁有一定程度的高學歷,更何況能夠擔任牧師等教會中心系統職位的人,除了本身是個相當虔誠之教徒,更必須是擁有許多豐富的宣道與文化活動之相關經驗,所以他們對於社區的發展與凝聚共同意識必然有一定的專業程度,在加上教會在該社區中也有二十年以上的時間了,絕大部分的教友們也都是當地居民,不僅對當地文化有相當的了解,對該社區之生活習慣也有一定的認知,而且在地居民對其認同度也會比其他外來的專業團體更高,也就是由於這種相互的認知與反身性,得以讓社區發展許多活動與建設都切中居民所需,就算不統計教會教友們對活動的參與及支持度,其他居民們的參與度也會相當高。

由於社區發展協會發起人並非里長[6],而里長又是一個里中銜接政府與居民之不可或缺的重要角色,然而在政治、社會等諸多因素的驅使下,該里長與其幕僚團隊等,對於社區發展之活動也是不遺餘力。其中必須注意到一點,該里長與其所屬團體皆為民間信仰團體居多,在宗教立場相悖之情況下,其各自並未堅持所屬之本位主義,同樣在為社區付出,此部分將待資料收集更完善後再做詳解。

另外除了里長與之團體以外,仍有以順興宮為主的民間信仰團體,就如同上述之「村落傳統組織」,這些居民對於社區發展活動之推行,剛開始是處於半害怕半接受的狀態,以下舉出一個有趣的例子:在發展協會第一次有教會與民間信仰成員一起開會時,我發現一個有趣的現象,因為當時社區只有教會教堂的場地夠大,所以決定在教堂開會,然後非教會成員幾乎都不敢走進教會,在躊躇一陣子之後決定進入教堂的人,都將自己的鞋子脫掉,想要打赤腳進教堂,但當時教堂並沒有這種規定與要求,教會成員們個個都很茫然,也向前告知不用這麼做,而非教會成員卻表示:耶穌基督也是神明,而並不是我們所熟識的,所以我們赤腳進入以示尊敬。[7]這是一個值得留意的現象,表現了民間信仰對鬼神之敬,以及眾神論者與一神論者之差別,民間信仰屬眾神論者,認為自己經常參拜的神明是自己所熟識的神,而基督教的唯一真神-耶穌基督,在他們眼中也是神明,不過是屬於不認識的神,所以才會有這些行為發生。

上述的例子這是在兩種各自擁有本位主義之宗教團體剛開始接觸的衝擊點,在這之中我們不難發現,教會團體亦是社區發展協會之主辦者,還是開會場地的提供者,這些條件都顯示著教會團體處於一個優勢的位置,勢必比較不會去關心一些細節問題,縱使有不同文化團體之存在,這一方面不免讓人想到教會信仰源自於西方世界,其觀念也較為開放,另外也契合鄺芷人(1998)提出的八點宗教之合理化規範:提供人性自由主體之路、人人皆平等、開放而非封閉等等;然而民間信仰者難道就不符合於這八點合理化之規範嗎?就以人人皆平等這點出發,的確各宗教派別都秉持著這個理念,那為何民間信仰者在進入教堂之前仍然決定要打赤腳,難道他們會沒看到教會成員們各個都穿著鞋子進入嗎?當然不是,讓我們再來想想Giddens的結構化理論,當人們原有的慣性被打破,變會產生本體性的不安全感,進而會感到焦慮與恐懼,再由於行動者有反身性與能知力,所以會再重新建構一套系統,以滿足本體性的安全感(Giddens,1984)。當民間信仰團體進入一個陌生不熟識的地方,許多的不確定性使之本體性安全感受到動搖,教堂並非其經常出入之場所,甚至可以說是從未出入過,而處於一定必須進入的情境中時,反身性與能知力這時產生作用了,在短時間或說一定時間內他們重新建構出一套適應的方式,而採取打赤腳進入的這個方式,或許可以理解為,民間信仰中強調與神明接觸或出入神聖場合的時候,必須以乾淨純潔的身體進行,而穿著鞋子想必是帶有污穢不乾淨的東西,所以必須要打赤腳來進入這個神聖場合,另外與民間信仰之眾神論也有所相關,因為是眾神論的關係,所以會自動會認為耶穌基督也是神明之一,於是對其產生崇敬的心態。

然而在這個例子中還可以發現,不在場的結構性制約,對共同在場的人們產生作用,當然前提是要共同在場的這些人,都注意到或說是接受這不在場的結構性制約,對那些民間信仰團體者而言,該信仰之牽制力正跨時空的影響著他們,並改變他們行為,又當他們一同默會的要打赤腳進入的同時,也正在同時建構這個結構性制約,或許這些人之後到陌生的神壇或自身認為是神聖之地的時候,就會採取同樣的行為模式了。

2、時空區域化

接下來將轉換場景到順興宮,在2004年5月下旬,興仁社區發展協會做了一項重大的突破,一個針對社區風貌營造規劃的設計內容是:「順興宮廣場綠美化」[8]。為什麼說重大的突破呢?當然是因為興仁社區發展協會是以教會發起的,其中理事會成員更幾乎都是教會成員,而基督教義也明文規定,基督教為唯一真神-耶穌基督信仰,而這個活動的實行是不是表示教會信仰團體,認可民間信仰呢?其實不要將這個活動看的這麼宗教化,該計畫之出發點在於為社區創造出一個美麗舒適的環境,由於順興宮位於八掌溪河畔,環境相當優美、生態條件良好,如果加以做完善的規劃,相信一定可以創造居民休閒娛樂、感情凝聚的好地方。

教會信仰團體也很高興能夠與民間信仰團體合作,並且讓民間信仰團體當主人,這次主要開會地點變成是在順興宮會議室,開始又有有趣的現象發生了:平常那些虔誠的教友,因為一神信仰之關係,會認為出入廟宇等民間信仰場所是一件要不得的事情[9],有些完全不能接受的教友,甚至會認為這是很骯髒的事情,就更別說是拿香拜拜了,但是在合作的這段期間,教會之教友們卻毫不避諱的出入平常絕對不可能進入的場所,並且一待就是好幾個鐘頭,只不過就是把廟宇當作只是個開會的場所,而不理會其他事宜。在與上述之打赤腳例子相比較,似乎是教會信仰團體顯得比較大方,並且比較不受宗教本位主義的結構性制約影響,但是在這裡筆者並不是關心於此,而是在當社區利益與個人宗教信仰之本位主義互斥的時候,個人之理性選擇是會偏向何者,結果在兩個例子都可以知道,當個人理性選擇可能會造成與團體之不理性的時候,行動者似乎會偏向於採取相互合作的賽局,以便讓團體之利益得以實現,就算之中會與宗教本位主義有所衝突,仍然會選擇以較軟性的態度來淡化,比如是打赤腳進入教堂、或是將廟宇認知為單純的開會場合,並使得社區共同利益得以推動。

然而在順興宮的例子中可以發現一個有趣的時空場景,那就是共同在場的成員裡,所做的事情也是一樣的,但其中卻有著不同的情境,以民間信仰者來說,開會當時是在自己再熟悉不過的廟宇中,進行社區發展協會的議程,自然也會顯得較為輕鬆;而對於相當虔誠之教友時,開會當時對當下的情境認定為只不過是在一個沒有特殊意義的會議室中進行討論,在相同時空地理中,由於行動者不同的情境定義,而使得當下那個場所同時存在好幾個不同的情境。

Giddens專注於個體與社會整合,以及行動者的反身性,強調主、客觀的相互應用與不可分割性,反對微觀與宏觀,認為結構性特徵是由時間、空間和數量三個方面所構成的,宏觀的社會構成是微觀情景中互動的結果,而微觀情景也深刻的蘊含著制度化的行為模式,互動的絕大多數方面都是在時間中累積下來的,只有通過考慮這些互動例行化的重複特徵,我們才能夠掌握它們的意涵,而且一但著手對微觀和宏觀的空間分化這種觀念進行考察,就會發現這是不準確的。人們一般會放在微觀和宏觀之下討論的問題,包括身體在時空中的定位,在共同在場的情境中發生互動的性質,以及這些情況與那些對說明和解釋社會行為有種要意義的各種「不在場」的影響因素之間的關係,而這些現象比較好的處理方式就是利用Giddens的方法:將它們看作是涉及到社會整合和系統整合之間的關係。不同的社會有不同的制度關聯方式,而參與構成這關聯方式的在場和不在場之間的相互交織方式也是不一樣的,社會整合和共同在場情境中發生的互動有關,可以通過區域化的方式,來探究社會整合和系統整合之間的關聯,「區域化的方式引導著一個社區或社會的成員在日常活動中遵循的時空路徑,而這些時空路徑也反過來形塑了區域化方式」(Giddens,1984:142)。

在日常生活與例行性活動這邊,Giddens也有提出許多相當重要的觀點,首先是可逆時間與不可逆時間,他認為日常生活持續不斷的循環與制度的長時間,都是可逆的時間,而個體生命的跨度則是不可逆的,日常生活是種系統化、內化且不斷循環的例行性行為,運用Giddens時間的理學的觀點採用俯瞰的方式來看時間與空間的交替,可以看到許多的停留點,以及不斷重複的時空路徑[10],因此也可以看到許多可逆時間的出現;另外由於行動者的反身性與互動的序列性,人們在互動過程中,彼此會大概知道對方接下來可能會做什麼,互動是在彼此預期的情況下進行的,偶而也可能會有意外出現,而這些意外可能會讓行動產生不安的焦慮感,不過大部分還是在可以接受或是控制的範圍內。

二、理性選擇與結構化理論

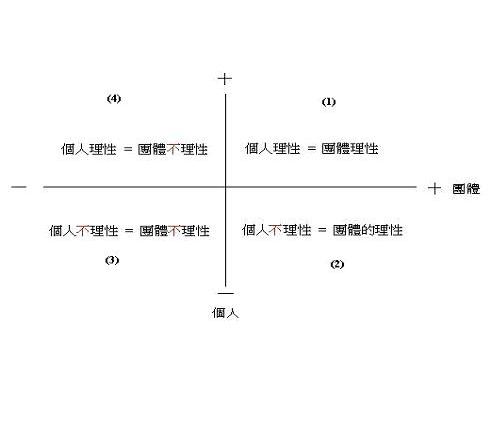

行動者被所屬宗教團體所制約的同時是如何考量個人利益、所屬宗教團體之利益與社區共同利益?是會透過合作而達到雙贏之結果,還是在既定限制之下仍然選擇自身利益最大之決定?而各自選擇自身之最大利益時,又是否會造成所謂的「哈定悲劇」[11]?也就如同上面提到的當民間信仰團體要進入教會以及教會成員們要進入廟宇時不同的反應,潘天群在《博弈生存:社會現象的博弈理論解讀》一書中提到防止哈定悲劇發生有兩種辦法:一是制度上的,及建立中心化的權力機構,無論這種權力機構是公共的還私人的[12];第二是種就是道德約束,道德約束與非中心化的獎懲聯繫在一起(潘天群,2004)。然而在社區之中的確有實際上的制度規範存在,同時也有超自然的宗教力量牽引,所以個體在這之中的理性選擇將會如何呈現呢?不過理性選擇終究是以個人為出發點,經常在討論個人的微視層面上會忽略了相當重要的結構性因素,筆者也因此發現理性選擇中個人與團體關係的四個象限,如下圖2。

圖2:理性選擇中個人與團體關係之架構圖

這四種象限最容易了解的是第1和第3,當行動者選擇了對自己有利的情況,通常都會進而促進團體的利益;相反的當行動者選擇的對自己不好的方向,往往也會造成團體的不理性結果。其中比較矛盾也是有趣的地方就是第2和第4,個人的選擇有時候會因為團體因素而改變,為了讓團體的利益得以實現,行動者會考慮放棄自身的利益,而去選擇會讓團體獲得更大利益的決定;反過來說如果行動者堅持自身利益的話,反而有可能會造成團體的利益受損。在探討理性選擇的時候,單純的從個人出發以微視的層面來看,是不夠足已瞭解行動者行為的動機與目的,個體行動者在做決定的時候,往往考慮的不只是個人層面的影響,更會顧及到所屬團體以及其生活連帶之關係,這種個人與團體的相互配合,有時候是屬於強制的、被動性的,有時候則是某種不可言喻的契合,行動者所做出任何決定以及外在結構種種回應和連續效應,都清楚的說明「個人與結構之不可二分。」

在這裡我們將討論到究竟教友們是如何去引領一群非教會的居民,而這些非教會的人又是如何做決定的,以及那些接續效應與非意圖結果等,當教友們積極開放教會讓一般民眾進入,一方面希望社區發展做的更好,另一方面也夾帶著讓社區更了解教會,進而吸收會員的意思,這時候教會派教友與社區派教友堅持不同的立場,雙方不同的決定對整個體系也都有著相當大的影響力;另一方面在非教會會員這邊,他們選擇參加與否對將來的一連串自身行為或社區的發展都有著很大的影響,為什麼有些人參加過一次活動之後會再繼續參加,而有些人則反之?又為什麼有些人就是從來都不參加這些關於教會或是社區的活動?然而在長期參加這些相關活動之後,是不是開始會對基督教改觀,甚至受洗等等,所以在做這些討論的時候,還必須去考慮到整體的結構性因素、接續效應與非意圖後果等,個人與團體之間有著主動與被動的牽制力在,然而在討論理性選擇的時候,從個人出發是必要的,但焦點卻不能夠只聚集在微視層面,其背後的結構性因素是擁有一定份量的存在,而個人選擇所造成的影響,是周旋在個人與團體之間,所引發的一連串非意圖後果更是值得繼續討論的。

Giddens在社會的構成一書中提出「結構並不等同於制約,而是同時具有制約性與能動性。」(Giddens,1984:25)說明了結構之二重性而非二元對立,意思是結構並非外在於個人,而是內在於人的行動,我們也無法跳脫開來單獨研究結構,然而結構並不等於制約,結構除了有其制約性之外,還有很重要的能動性(knowledgeability)。Giddens還提出關於行動者的反身性(reflexivity)之觀點,行動者生活於社會之中,在進行理解社會的同時也在解構與建構(或重構)這個社會,也正由於這種反身性的作用,使得我們不能夠忽略行動者的動機層面,在動機激發的過程中,行動者透過理性化的行動,以及反身性的監控,進而造成意圖後果的出現,也更進一步的產生了非意圖後果(unintended

consequences of action),結構的一方面是行動的媒介,另一方面是行動的結果,結構提供了資源,讓微觀行動成為可能,而行動的意圖與非意圖的後果,形塑了結構,尤其是非意圖的後果,往往再製了結構。

Giddens提醒了我們許多沒注意到的重點,與可能犯下的錯誤,他強調結構二重性,這並不等於是二元性,並非是相互對立、矛盾或衝突的,而是彼此交互作用,或是有重疊性的,他認為結構是以社會系統的特性組織起來的規則與資源,或是一系列的轉換關係;系統是透過社會實踐組織起來的,其中包括行動者與結構之間「再製」的關係,而結構化是在社會行動的生產和再生產之下,進行規則與資源的分配,裡頭有許多行動與互動的過程,同時社會行動之再生產,也是系統再生產的工具,而行動面向與結構面向之間的關係不是單向決定的,是雙向的互動,結構使行動能被表現出來,所以行動並不是獨立自主的,而是置於結構之中,結構並非外在於個人,而是內在於人的活動,我們沒有辦法跳脫結構來單獨研究行動,但是又不能將結構視為一種制約,因為結構除了有其制約性,也有能動性。

然而在討論互動的時候更不能忽略行動者與能動作用,以及日常接觸與例行性活動,行動者是有反身性的,反身性是根基於人們所展現,並期待他人也如此表現的一種對於行動的持續性監控過程,而這種監控是以理性化為基礎的,Giddens將行動的反身性監控和理性化與行動的動機激發過程區分開來,「如果說理由指的是行動的根據,那麼動機指的就是激發這一行動的需要,動機是隱藏於潛意識之下,不可能被說出來的。而任何的行動都會有其接續效應與非意圖後果,而這些非意圖後果,以因果循環的方式,又構成了進一步行動的條件」(Giddens,1984)。

所以光是要解釋行動者的動機與互動過程,就有太多可以討論與研究的範圍了,處理的不好就會有失偏頗,可能陷入主、客觀的迷失中,也可能會制約了人的行動面向,而掉入角色預定論的限制中,要不時注意行動者的反身性,其反身性會讓場所具有不同意義,或更加有意義,另外還有種種的權力資本與資源分配,都會進一步的影響行動者,所以要了解行動者之主動性,與其理性選擇在人際網絡的驅動和宗教力量影響的關係,透過Giddens的結構化理論勢必可以做出一個比較完整的解釋。

第三節 研究方法與預期困難

一、研究方法

本研究採用質性訪談與田野參與觀察,再加上文獻資料的分析,對具體觀察到之社會現象做出描述、理解與反思,在參與觀察過程中必須先釐清研究者在田野中的角色,也就是說在不同研究對象與個體中,研究者必須以什麼樣的面貌呈現在各成員之間,首先主要以透過社區發展活動計劃的參與執行進入田野,另外還必須站在學術研究的立場上,透過相互主、客觀之觀察,用以比對主觀參與所得之結果與客觀觀察所得到之結果,當然在案例涉入的程度也必須交代清楚,牽涉到田野環境之特性,以及研究者與研究對象之關係,在不同的對象與事件之中,主、客觀之條件也會不同。另外,就算能夠和研究對象建立相互信賴之關係,對研究者本身也有可能會是種限制,可能造成客觀分析面向的消失,並造成資料收集的困難等等。

在研究過程中將導入結構化理論,試圖將不同宗教信仰者相互接觸以及接觸之前的行為態度作分析,並了解宗教與社區發展之間的相互關係。社區派教友們努力推展社區事工,一方面希望凝聚社區居民,激發居民們的社區認同感,另一方面也希望藉此替教會宣教,就在投入社區事工的同時,基督教本位主義也正受到影響,破例在非禮拜集會的時候開放教會,讓非教友們利用教會資源,對基督教是很大的突破,而究竟這種突破對教會本身是好是壞?另外,由一群教友們領導的社區發展協會,再推展社區事工時,是必背負著兩種層次以上的責任,一種是檯面上的,關乎於整個社區結構的行動;另一種是檯面下的,存在於教友與非教友之間的問題。一個單純的社區性活動,其背後卻牽引著兩個以上的龐大系統。

將整體複雜之現象,利用Giddens的結構化理論來支撐,以結構之「二重性」為主要論述,透過行動者的反身性與結構的相互制約做主要解釋,當行動者之背後有其所屬之團體或共同意識時,其理性選擇是否仍然從個體出發,或說當行動者背後有集體意識之壓力存在時,處於相同意識團體內成員之間的相互連帶關係會斷裂還是增強;又在同一個發展協會中所屬的兩個不同宗教團體,其各自是以社區為優先考量,還是以其本位主義為出發點。透過結構化理論試圖分析:宗教、社區與個體之間的關係,針對社區發展中某些特定的變動與轉化之現象,做出說明與釐清,並在有限的解釋範圍內盡量表現最具有意義之論證。

以嘉義市東區興仁社區為討論之研究個案,研究對象為社區內居民,包括教會會員、社區發展協會幹部、村里長、民間信仰或無信仰團體,針對所收集的資料進行跨個案的分析,並進行研究結果討論,進而提出具體之研究結果與建議;並透過長期的參與觀察利用民族誌的寫作手法,以一個局外人的角度來分析教會在不斷的對外開放之後,對自身宗教主體性的影響,社區發展協會經由教會而發起,並像似依附於教會之中成長,表面上看來發展協會似乎運作的相當順利,可以透過教會的力量號召人力、借用場地等;教會系統似乎也可以從中獲得利益,吸收會員、讓更多人認識基督教等,但是利用Levi-Strauss元素轉換以及對比分析的手法,萃取出具有代表性意義的元素,將教會的神聖性質與社區活動的娛樂性質做個對比的比較,是不是那些具有神聖性的物質或場合,在不同的時空下有著不同的意義,或者是已經被其他性質所取代了呢?會不會教會透過社區發展協會所回收的實質效益或許並不彰顯,反倒似乎透露出這種結合潛藏著該信仰系統不斷被自身侵蝕的樣貌?

雖然說透過發展協會的活動將社區中的居民引領到教會這個場所,教友們深信經過長期的在教會場子底下活動,能夠讓非教友們在潛移默化之下,慢慢的接受教會信仰系統,甚至是透過人際網絡的連結,以吸引更多的人來到教會這個場子,依此循環逐漸的壯大社區中的教會體系,在經過元素轉換的對比之後,結果會是教會因此得利?還是在無形之中受到不斷的衝擊?而這些衝擊會是來自非教會會員嗎?還是教友們自己本身在熱絡的活動中不斷的打擊該信仰系統卻不自覺?相信透過Levi-Strauss的元素轉換對比方式,能夠看到在地人早就習以為常而沒有注意到的地方,也可能因此以一個局外人的觀點來看,會比在地人更加在地。

二、預期困難

(一)由於本研究主要以訪談以及參與觀察為主,所以首先會擔心訪談的對象,會因為某些私人原因而在訪談過程有所保留,以至於無法得到比較精確的資料。

(二)在不同宗教信仰之間可能會有其「排他性」,所以在參與觀察時可能會遇到許多限制。

(三)由於研究者本身並不是該社區之成員,也只是教會的贊助會員,所以在進行研究的時候,或許會因為外來者的關係而被拒絕在外,以致於無法深入研究。

(四)社區發展協會主要任務就是要讓社區更美好、更團結,所以當他們知道有研究者在對其進行研究時,可能會刻意呈現最好的表現與工作態度,如此一來就無法得知其後隱藏之危機,或推動社區發展過程所遇到之困難。

(五)不同宗教信仰都有其本位主義,所以當其有所衝突或相互結合時,各自的說法可能不一致,如何在其中找到最符合現實之原因,也將會是研究者面臨之重要問題。

(六)在相關資料取得的客觀性與其真實性,同樣也是需要考慮到問題。

參考資料

一、中文部分

Giddens, A. (2002),《社會的構成》,李康、李猛譯,台北:左岸。

Levi-Strauss (1989),〈阿斯迪瓦爾的故事〉,《結構人類學》,陶曉禾等譯,北京:文化藝術,pp.145-199。

Levi-Strauss (1989),《野性的思維》,李幼蒸譯,台北:聯經。

王仕圖、吳慧敏(2003),〈深度訪談與案例演練〉,收錄於《質性研究方法與資料分析》,齊力、林本炫主編,嘉義:南華教社所,pp.97-116。

吳昭瑩(2004),《嘉義縣頂塗溝社區居民社區意識與轉換歷程之研究》,嘉義:中正大學成人及繼續教育所。

楊弘任(2005),〈社區如何動起來?以黑珍珠之相的社區總體營造為例〉,收錄於《台灣的社區與組織》,李天賞主編,台北:揚智文化,pp.59-102。

徐震(1980),《社區與社區發展》,台北:正中。

張顯爵主編(1998),《教會社會:同舟共濟-建立生命共同體》,興村教會設教20週年紀念特刊,未出版。

潘天群(2004),《博奕生存:社會現象的博奕論解讀》,北京:中央編譯。

潘素珍(2003),《宗教信仰在社會工作實務中的位置》,台北:輔仁大學宗教所。

蔡宏進(2005),《社區原理》,台北:三民。

鄺芷人(1998),〈論「宗教應該是什麼?」〉,《宗教哲學》,4(1): pp.1-25。

二、英文部分

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society.

三、網路部份

台灣社區通

http://sixstar.cca.gov.tw/index.php

嘉義市政府社會局

http://www.chiayi.gov.tw/2004newweb/web/social/bt4_02_03.asp

回首頁