淺論離婚的挑戰與新契機

嘉義大學家庭教育研究所胡秀娟

壹、前 言

由於社會的快速變遷,傳統的家庭系統受到嚴重的打擊,家庭型態與家庭功能都產生了重大的轉變。在社會中,最基本、也是最受到重視的單位是「家庭」;家庭具有愛情、生殖、養育的功能,是提供個人經濟、保護、教育、娛樂等的場所,同時家庭也給予身處於社會中的家庭成員心靈的慰藉,使其免於社會壓力,家庭的親密、相互影響以及彼此照顧,培養了家庭中每個個體基本存在和心理層面的成長和成熟(謝秀芬,1997);足以看出家庭對人的重要性,是任何社會單位所無法取代的。

然而,家庭的基礎是婚姻,健全的婚姻是健全家庭的必備條件(謝秀芬,1997);社會學家Kephart曾言:為了生存,兩性之間必須相互協助,而此互相協助的關係必須具有足夠的效能去提供給子孫們所需要的保護、照顧和相當的安全感,因此婚姻制度及由此制度發展成功的一種內聚性的系統,也是人類賴以生存不可缺少的。總之,婚姻提供了穩定兩性關係和建立家庭的法定基礎。所以,若夫妻兩人的婚姻決裂,以致離婚的結果,可想而知必會造成相當程度

的影響。

尤以隨著社會的快速變遷,如:工業化、都市化的加劇影響,產生了經濟壓力以及個人主義的抬頭,使的傳統家庭中所扮演的角色與功能漸無法施展或被取代;相對地,社會的包容性與多樣化的提高,使得「離婚」的現象普遍被接受,其中對離婚不再以一樣的眼光視之,這也間接造成婚姻關係的容易結束。

目前在台灣社會中,離婚率也屢創下新高,根據今年(2004)七月內政部統計資料顯示,民國92年(2003)全年離婚對數計64,995對,較91年增加5.9%;雖離婚對數仍呈逐年增加,但在增幅上已有趨緩之現象。而從91年(2002)離婚數平均每1000對夫妻結婚就有2.5對夫妻離婚;92年(2003)卻快速攀升到平均每1000對夫妻結婚就有1.3對夫妻離婚。然而,在夫妻婚姻關係破裂中,若離婚是其所要的選擇,那其中的問題又是如何的呢?面對逐年增加的離婚現象,以及如此對家庭與社會的負面衝擊之下,如何瞭解其離婚的抉擇與該事件影響的各層面,及如何從中尋求因應與適應方法,確是不容等待的重要課題!

本文旨在探討離婚對家庭所帶來的挑戰、改變與尋求新契機;首先,針對離婚的目前現況分析概述。再者,討論離婚所面臨的挑戰、改變,及家庭所需要的因應和改變。最後,再探討離婚對家庭改變後的新契機為何。

貳、離婚的概述分析

一、離婚:

所謂「離婚」,據「雲五社會科學大辭典」之解釋,係指婚姻所建立的法律關係之合法解除,目的在使解體的婚姻,解除平時嚴格而繁重的限制,可自由地再婚。而根據Kitson(1992)提出:離婚是婚姻關係的正式結束,是複雜的社會性與心理性的事件,涵蓋了個人生活,如法律的、心理的、家庭的等多層面的變動(張青惠,1996)。而近年來的社會變遷已不再把婚姻視為一種罪惡感,不可補救的過錯。離婚必定帶來痛苦經驗,也必須有某些調適,但離婚已成為可接受的一種解決不美滿婚姻的方式和策略(蔡文輝,1993)。在法律上分離了夫妻的婚姻關係,讓雙方成為獨立個體,但其中所造成的各層面影響卻是值得深思與努力的。

二、現況統計分析:

� 依據內政部統計處(2004)資料分析如下:

(一)按發生日期統計,92年全年離婚對數計64,995對,較91年增加5.86%;我國離婚對數逐年增加,其增幅於87及88年二年達12.4%最高,89年起增幅減緩,惟92年離婚對數若與82年比較,十年間增加1.15倍。

(二)92年平均每日離婚對數為178.1對,平均每日較91年增加9.9對夫妻離婚;有偶人口離婚率女性為千分之13.20,略高於男性之千分之12.71,以上均呈逐年增加之現象。

(三)離婚者按結婚年數統計:

1.結婚年數:92年離婚對數之結婚年數,以未滿5年者占38.63%最多(其中又以未滿1年者占10.44%居冠),5至9年者占21.91%次多,亦即未滿10年者合占6成。各年數之離婚對數與91年比較,增減情況不一,若就所占結構比來看,僅未滿5年者增加1.65個百分點,以及25年以上者增加0.21個百分點外,其餘各年數組別均呈減少情況。

2.長期比較:92年離婚對數若與10年前(民國82年)比較,就增加對數而言,以結婚未滿1年者增加5,333對最多,其後隨結婚年數之增加而遞減;如就增加倍數而言,以未滿1年者增加3.7倍最高,25年以上者增加3.5倍次高,20至24年者增加2.3倍再次之,顯示我國離婚者結婚年數在1年以下者及20年以上者有快速成長的現象。

三、相關理論的分析:

以社會學理論來分析探討離婚問題產生的原因,茲就符號互動論、衝突論、交換理論及家庭壓力理論分述如下

【一】符號互動論(Symbolic Interactionism):

強調人際間的互動,在互動的過程中,透過符號的傳達及解碼來互相了解,並表現出適當的行為(王慧琦,1992)。而當夫妻間對於符號的解讀詮釋相同時,如此的互動才是雙向的,否則將易導致婚姻失調或衝突,逕而走上離婚之途。

【二】衝突論(Conflict Theory):

該理論強調唯經由衝突與抗爭,才能促進變遷、改變,而此正是社會的常態。運用至夫妻婚姻關係方面,則將夫與妻區分為兩對立的階級,因於兩方都致力爭取各自的利益,而在抗爭中出現關係上的危機,造成夫妻關係的決裂,進而離婚(王慧琦,1992)。

【三】交換理論(Exchange Theory):

此理論強調人的互動是經由理性的交換,在此交換過程中,每個人都希望以最少的付出,而求得最大的利益,交換的籌碼不僅限於物質上的,更包括了無形的或精神上的情感(郭惠婷、張淑敏,1997)。在婚姻關係上,夫妻付出的成本與酬賞間若未能達到妥協和滿足,婚姻關係的維繫便受到威脅,易導致離婚。

【四】壓力理論(Stress Theory):

強調危機的認定是建立於多重的因素影響上,包括對產生壓力的事件或壓力源、處理事件的資源以及對事件或壓力源的定義、認知,與調適後的結果,以上此些都將造成影響或危機產生(王慧琦,1992)。分析於婚姻層面,指出婚姻是一個持續進行的過程,總是必須面臨許多挑戰與因應調適的問題,同時帶來的壓力很多,而相對地,當事者對這些壓力會有災難性的認知,也隨之將問題嚴重化,以致婚姻關係的維繫就愈顯困難。

參、離婚所帶來的挑戰

根據研究指出,父母和兒童對於離婚後的第一年都倍感壓力沉重(歐貴英,1996)。尤其對兒童的影響更是深遠,因於兒童是以家庭為中心,父母對待子女的態度將影響子女是否具有安全的感情依附,同時子女也會從父母行為中,學習應付現實的方法,足見離婚非但只是夫妻雙方的事(江建仁,1999)。以下就針對離婚率屢漸增加的背景因素加以探究,更進而分析離婚對家庭可能帶來面臨的挑戰。

一、離婚的背景因素:

(一)曲同光(1981)指出由於:

1.家庭功能的改變,家庭功能日趨低落,婚姻不如以往受重視。

2.婦女經濟的獨立,不如以往非靠先生不可。

3.觀念價值的改變,已有愈來愈多的人,是婚姻為個人快樂的結合,當兩個人有所不快時,就較輕易的走上離異之途。

4.道德和宗教力量減弱,離婚者已逐漸為大眾所接受。

(二)謝高橋(1986):

1.宗教影響力的減弱。

2.離婚法律容忍度增加。

3.工業化減低了家庭的功能。

4.都市化減低了鄰里相互間的控制力。

5.生育控制對造成夫妻缺乏子嗣的比率增加。

6.區域流動性增加,使地方影響力降低。

7.高度的垂直社會流動,造成了婚姻伴侶對社會環境有不同的適應。

8.社會的異質性大,增加了文化與社會不相投合的機會。

(三)簡春安(1986;1991)指出主要原因在於:

女性受教育與就業的機會增多、經濟獨立、道德和宗教力量減弱、外遇增多,加上夫妻之間彼此觀念迥異、角色適應不良、外界誘因太多、夫妻之間溝通不良,以及沒有好好經營婚姻等因素所致。

二、離婚所造成的挑戰:

離婚並不是件有趣或輕鬆的事,沒有任何捷徑、任何特效藥、任何既快速又容易的方法可供解決離婚後接踵而來的情緒混亂。那是一種殘酷的情感之旅,沒有人知道會在何時何地結束,但知道這種情況至少會維持一些日子(Trafford,1982)。而因離婚所帶來的挑戰有下列諸項,茲分述如下:

(一)對當事者的挑戰-

或許離婚有時對於某些當事者而言是種解脫,但對於其他的人而言有時卻是不幸的。他們的苦不只是婚姻的破滅,還需忍受家醜的外揚,他人的另眼相待(使的自尊心受損、心理創傷等);同時與人際相處時,自己本身的期待常與他人對其的期待間有所差異。離婚當事者在愛與婚姻都必須調整,否則容易在日後生活中有以偏概全或偏激等現象,而產生適應不良之情形;當事者的社會關係在離婚後也會產生變化,也常會在經濟與事業上面臨困境;也難免對子女有虧疚之情,以致在管教方面及生活適應上都產生危機(孫敏華,1981)。Nadelson(1981)認為離婚的人,都會有一段緊張、孤單、空虛、罪惡感,對別人的批評敏感或失望,對以前的配偶憤怒的現象。

(二)離婚者的心理挑戰-

再者宜需進一步去探索離婚者的心理反應,其中都將呈現出具階段性的不同反應。第一階段:經常否認離婚之事實,心因性的疾病增加,會感到身體的不適;心理上的投射或轉移現象明顯,此現象約需歷經六個月至一年左右,同時亦須視當事者情況而定。第二階段:可能比較能接受這離婚的事實,也開始願意有行動來面對,但仍需段時間才能慢慢回復至原本的自我。第三階段:漸而走出離婚陰霾,使各人能力得以發揮,與人際關係改善,對社會的適應功能漸增強(孫敏華,1981)。總之,或許在這因應離婚的歷程中,離婚者的心理狀況仍是充滿負面的情緒(如:自怨自艾、憤怒生氣、疑心多疑、對小孩過份的擁有慾、於社會或於人際的退縮等等)。

(三)對子女的挑戰-

離婚的過程對於父母和孩子而言都會形成壓力,而這些壓力對於孩子往後的生活或心理發展又會產生什麼樣的影響呢?就微視層面而言,父母離婚對於孩子的影響最明顯的就是適應問題的增加,具研究指出來自離婚家庭的國小學童,對家庭健康所做的評估等級比來自初始婚姻家庭的孩子低,且孩子在父母離婚後的第一年中,心理適應問題(如:較黏人、敵視成人)也有增加的趨勢(Guidubaldi &Cleminshaw, 1985)。但若離婚後的家庭關係能經營得很好的話,則孩子在行為上的困擾也會越少;相對的,家庭的支持系統越少者,則兒童的自我關懷、學校生活的困擾便越多(周孟香,1988)。

再就鉅視層面來看,研究指出孩子在成年後人際互動上也會有較多的問題,如較多的負面情感經驗、與家庭的關係較疏離不親近,性的行為上則有較多的短暫愛情(約3個月或不到)且發生初戀與第一次性行為的時間也會比較早(Jónsson、Njarðvik,、Ólafsdóttir, &

Grétarsson, 2000)。此外孩子成年後的結婚的年齡雖與父母的離婚關係關係不大,但婚姻狀況卻與父母的婚姻狀況有很大的關係,如有父母離婚的夫妻其婚前同居的可能性會較高、人際間的交往問題也較多,特別是夫妻雙方的父母皆離婚者(Amato,

1996 )。

上述中顯示了父母的離婚對於孩子的影響大多是較負面的,而且其影響可能是持續的及長時間的。ㄧ般而言,父母的離婚對於孩子的影響常會因不同的婚姻家庭狀況以及孩子本身的因素而有個別差異,如1997年Amato和

Booth的研究指出:高度衝突的家庭對所有家庭成員會有負面的影響,若長期處於此情境下的孩子容易有憂鬱、生氣、學校方面的麻煩,即高衝突的婚姻若離婚對於孩子的心理健康是較好的;而低衝突婚姻中的孩子比高衝突婚姻中的孩子在離婚後有較多負面的影響,如:心理壓力增加、與親戚朋友的聯繫變少、婚姻不快樂等。

此外,離婚對孩子的影響也會因其年齡之不同而有差異,以問卷的方式,調查父母在他們11歲或以上時離婚的成年兒童與父母在他們11歲以前離婚的青少年對於父母離婚當時的感受,以及其目前的感受,研究結果指出:父母在分居或離婚時,年紀較小(11歲以下)的孩子問題較少,而較年長的孩子(11歲以上)對於父母離婚的感覺則較為敏感,會顯現出較多的氣憤與沮喪,且對當時的感覺也較難以忘懷(Schwartz,

1985)。但也有資料顯示孩子的年紀越小,則父母離婚後的適應情況越差,如:Tedder、Libbee和Scherman (1981)將父母離婚之兒童依年齡分為四組(2.5-6歲、7-8歲、8-11歲和13-18歲),以瞭解不同年齡組兒童在面對父母離婚的因應方式及結果,其資料所顯示出的便是年紀越大的孩子,其適應及恢復的情況越好(如下表一)。

綜言之,雖大部份的文獻資料都指出父母離婚對於孩子產生的負面影響會較未離婚家庭多,仍有人持較樂觀的看法,認為離婚對孩子所造成的後果是偶發的、暫時性的,並不必然是不可避免的(Thompson & Amato, 2001/2002)。也就是說離婚事件對於孩子的心理發展影響而言並不昰唯一的關鍵因素,離婚後孩子的生活環境對孩子的發展也具有相當大的影響。

※表一:父母離婚對不同年齡組孩子的影響

|

年齡組 反應 |

2.5-6歲 (學齡前) |

7-8歲 (潛伏期前期) |

9-12歲 (潛伏期後期) |

13-18歲 (青春期) |

|

情感 |

易怒、激烈、分離焦慮;攻擊 |

傷心、悲痛、害怕、被剝奪感、失落感與憤怒 |

失落感與拒絕、無助和孤獨;可恥、擔心和受傷 |

失望 |

|

表現 |

幼兒退化行為;攻擊與破壞行為;幻想 |

哭泣、幻想、獨占不與他人分享 |

直接反抗母親、父親或雙親;易怒、要求多和自大的態度;偷小東西;身體症狀;與父母關係緊張 |

對他們的情況態度開放、參與社會性活動 |

|

兒童因應方式 |

無適當因應方式,因而常使用攻擊 |

沒有健康的因應方式以避免痛苦 |

認真且清楚地看待父母的離婚;以許多適應方式來掩飾其感覺;沉溺遊戲 |

更加自恃 |

|

學業成就 |

尚未就學 |

與其他兒童無異 |

明顯地變差 |

與其他兒童無異 |

|

對父母離婚的歸因 |

自責 |

大部份認為離婚與自己有關 |

只有一些會認為離婚與自己有關 |

不會認為是自己造成父母離婚的 |

|

認知 |

對發生的事感到困擾 |

對發生的事感到困擾 |

與其他兒童無異 |

與其他兒童無異 |

|

訪談 |

次數多/每週1次 |

次數最多/每週3次 |

次數不多且不定期的訪談 |

少接觸,但超過9-12次 |

|

父母離婚一年後的影響 |

大部分處於不好的情況 |

65%有改善或接受父母離婚的事實;約23%變差。 |

25%擔心被雙親遺忘或拋棄;75%在教育和社會成就上轉好但孤獨感更惡化。 |

大部分恢復到以前的表現,但有一些認知上的問題。 |

資料來源:摘譯自Tedder、Libbee和Scherman(1981)。

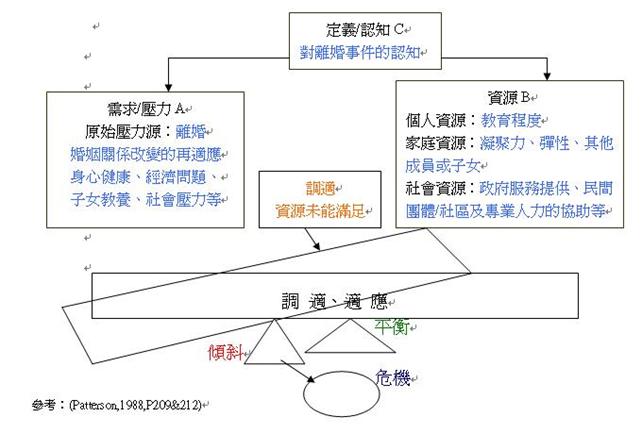

肆、離婚後因應的改變

綜上所述,瞭解到-離婚需要面對許多的問題或適應,然而離婚本身是一個重大的壓力,抑或種痛苦的挑戰,更是生命歷程中的危機。有學者曾指出,離婚會出現三種反應,內容有:不知如何面對現實、不肯面對且抗拒事實、充滿悔恨等。也許做出離婚之決定,夫妻間已針對其婚姻之危機嘗試過任何的解決了,所以既決定並完成離婚之事實,就應該勇於面對它了,也只有作出改變與再適應,才是對現狀或日後生活可行的有利幫助了。因此,針對離婚後之因應與其改變,將運用Hill(1949,1951,1958)的ABC-X家庭壓力模式及Boss(1987,1988)根據Hill之理論模式,從社會脈動之觀點來進一步闡釋分析之;同時並以家庭成員的適應理論來加以說明探討面對離婚事件挑戰時,離婚者所需要的適應與改變。

一、Hill(1949,1951,1958)的ABC-X家庭壓力模式:

(一)『A』:家庭壓力源;離婚本身是項重大的家庭壓力,因為離婚,將帶來多層面的壓力(如:生理、心理、社會、經濟等壓力)。

(二)『B』:家庭處理事件時的資源;因於以上各層面壓力的出現,針對離婚者的適應情形,並非都將呈現出適應困難。因為離婚者存在之週遭可能有許多資源的分布,可以運用這些資源協助其因應此些壓力或尋求支持等。如:親友、社區的協助支持以及社會福利資源的支助等。

(三)『C』:家庭對事件的認知或定義;意指離婚者自身對壓力的主觀認知,當離婚者認為離婚之壓力並非對其有太大的影響時,便不足以構成傷害,而影響離婚者的生活適應。

(四)『X』:經由A與B和C互動後所產生的壓力程度或危機;指的是經由前者幾項因素互動而成的適應結果,倘若離婚者的資源支持力量愈大,認知的壓力愈小,則適應也就愈佳;反之,離婚者覺得壓力愈大,支持力量小,在適應上恐將成問題。

因此,在此理論模式中,C因素即離婚者對離婚事件壓力的主觀認知,將是構成壓力的真正主因。

二、Boss(1987,1988)根據Hill之理論模式,所提出的社會脈動之觀點:

指出家庭的外在脈動會影響家庭的內在脈動,而引發壓力。外在脈動及家庭壓力源來自家庭外的因素,包括五個向度:歷史、經濟、發展、遺傳及文化;而家庭的內在脈動即家庭內的因素,對壓力的影響有三個向度:結構的、精神的以及哲學的。Boss(1988)建議內在脈動對家庭而言,較外在脈動要容易被控制。因此,針對該離婚事件對家庭的影響,由於外在脈動因素實在太複雜且是深受社會環境的影響,實難以加以改變;但對於家庭內對該事件的認知家庭結構上的改變等卻是可以理解與因應的,也是可透過時間的推衍慢慢調整與適應的。

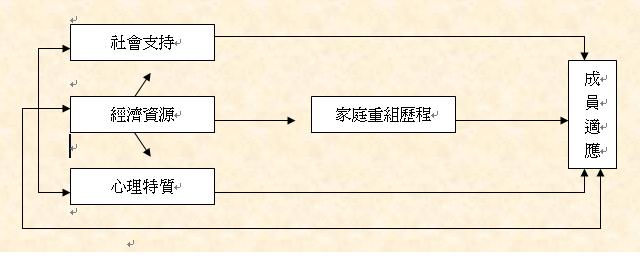

三、家庭成員的適應理論

由Ihinger-Tallman(1986)綜合有關文獻所提出的,此理論之變項有四個:家長資源(指家長的教育程度及收入)、家庭成員的心理特質(指價值與態度)、社會支持(指社區、教育或治療機構)和家庭重組歷程(指親子關係、監護抉擇、家庭次級系統界線等)四項,此四項因素之間是交互的、多元的,茲以下圖來說明:(歐貴英,1996)

離婚後對於整個家庭結構都產生了改變,包括家人間的人際關係、互動關係、角色的扮演……等。家庭的結構需要再重組,而家庭重組又牽涉到家庭成員的心理特質與家長資源,所以家庭面臨了離婚這個巨變,要讓成員都能適應,是需要多方面的溝通和尋求協助的。

伍、離婚的新契機

離婚也許可以認為是一種正常的過程以便去完成特別的任務,去處理發生在週遭的各種壓力,去尋求滿足和目標。像是生命中任何的危機一樣,盡可能去避免離婚,但如真的發生時,可當作一種追求更美滿生活的磨練與方法(Brown et al.,1976)。所以,離婚事件並不是一個時間點,也並非單一事件,而是一個家庭所有的成員生活的重要改變,可能是短暫影響,也有可能是影響一生(引自楊麗晴,2000)。然而,離婚促使個人和子女成長的機會,離婚的痛苦經驗,可以使個人認識自己的潛能與優點,了解自己的需求,並且孩子亦可從父母的離婚中獲得不少益處。同時重要的是-離婚是家庭的危機,也可能是一種轉機。

離婚雖然不是一件好事,但離婚既然可以讓父母自我覺醒,我們又何不將它視為另一段生命的開始,而非結束。造成離婚的原因越來越複雜,離婚或許真的能解決不愉快的婚姻,但是,這或許只是一個合理化自己離婚的途徑。隨著離婚帶來的問題不只對個人、也對子女產生無形且巨大的影響,因此,離婚固然可以被合理化,但是,當我們更深入去思考過去為何選擇走入婚姻、組成家庭的一些動機與原因,或許就能促使以冷靜的態度來思考/面對離婚的問題。

縱然結婚或許會面臨到這麼多的挑戰與不確定的問題,但是大多數人還是對婚姻抱持者正向的態度,足見婚姻的選擇仍是大眾所樂見的一種生命歷程。另外,對家庭教育工作者而言,建立社會支持網絡對離婚者或是其子女是相當重要的,縱使我們無法涉入各家庭對離婚事件所做的抉擇等,但我們所能提供的是-建立健全社會支持的福利網絡以供離婚者及其家庭成員,讓其知曉面對事情發生時,週遭有何支持的管道來減緩其所面對的難題。因此,根據資料顯示,在社會支持系統中,最重要也是最常被運用到的系統就是離婚婦女個人原生家庭的成員,如父母、兄弟姊妹(李雅惠,2000),亦即是非正式的支持系統/資源。

陸、結 語

面對著日趨成長的離婚情形,雖然這儼然成為一種社會現象,然而社會所給予的評價,仍多偏於負面的。但離婚之事實已成,重要的是-離婚者離婚後必須重新面對自己的家庭挑戰與種種改變等。社會各界對這些不幸的婚姻所要付出的,不再只是陌生人的苛責其不是或歧視等負面的壓力施予,而是正向的關懷及有制度的輔導,甚至是身為家庭教育工作者,進一步研究如何提供家庭教育對策的預防,協助當事者得以重新面對自己及家庭與適應離婚後的生活等。

柒、參考書目

1.呂寶靜 (1979),《台北市婦女離婚後社會調適之研究》,未出版之碩士論文,台北:國立台灣大學。

2.周孟香 (1988),《離婚家庭關係與學齡子女行為困擾相關之研究》,未出版之碩士論文,台北:私立東吳大學。

3.王慧琦(1992)。《離婚者生活適應之研究》。未出版之碩士論文,台中:私立東海大學。

4.孫敏華 (1981),《感情、婚姻、家庭》,台北:大洋出版社。

5.歐貴英(1996)。《離婚對兒童的影響探討》,家政教育,13(3),13-28。

6.陳建甫 (1996),〈臺灣相對貧窮家戶的現況與變遷〉,《社區發展季刊》75:95-116。

7.楊妙芬 (1995),〈單親兒童問題與輔導〉,國教天地,110,26-31。

8.廖永靜 (2000),〈單親家庭:挑戰、改變與新契機〉,《家庭教育學》頁155-191,中華民國教育學會主編。

9.蔡文輝 (1998),《婚姻與家庭—家庭社會學》,台北:五南圖書出版公司。

10.賴清標 (1993),〈父母離婚對兒童的影響〉,《台中師院學報》6:65-84。

11.簡春安 (1996),

(婚姻問題分析),《婚姻與家庭》,台北:空大。

12.林蕙瑛 (1990),《當你離婚後》,台北:聯經出版公司。

13.謝秀芬 (1997),《家庭與家庭服務:家庭整體為中心的福利服務》,台北:五南圖書出版公司。

14.Sharon J. Patrick C. McKenry合著/徐蓮蔭譯(1997),《離婚》,台北:揚智文化。

15周月清(2001),《家庭社會工作》,台北:五南圖書出版公司。

16.林松齡 (2000),《台灣社會的婚姻與家庭:社會學的實證研究》,台北:五南圖書出版公司。

17. Goodman, N. (1993) /陽琪和陽琬譯 (1995),《婚姻與家庭》,台北:桂冠圖書公司。

18.李雅惠(2000)。單親婦女離婚歷程之探討。未出版之碩士論文,台北:私立東吳大學。

19.黃維仁(2002),《窗外依然有藍天:婚變的解析與重建》,台北:愛家文化基金會。

20.鐘任琴(2000),《家庭溝通與問題解決》,台北:教育部社會教育司。