�իȡ]blog�^�N�b�Ш|��쪺���ά�s

�迳�F�]�M�ؤj��

�_�ʡ^�B�B���ۡ]�_�ʤj�� �_�ʡ^

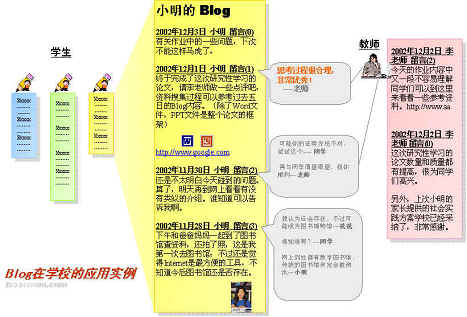

�i���e�K�n�j�իȡ]blog�^�O�@�Ӷ}�ӤH��y�B���Ѻz�M�����X�����u��A�w�g�}�l���λP�Ш|�оǤ��C����b�{�������m��¦�W�A���Ѥ@�Ӯج[�Ӳz�ѳիȡ]blog�^�b�Ш|��쪺���ΩM�v�T�C�իȥi�H�Ω�ǥͪ��Dz��ɮ׳U�B�Юv�ҵ{�z�u��A�åB�i�H�ΨӺc�ئU�ئU�˪��оǬ�@�P��C�̫�A�իȭҾɪ��}��Ш|���믫�M�ר��Ш|���z���A���ܧڭ̪���Ш|���ݪk�C

����r�G�իȡA�Ш|�A����

�@�B���D�����X�M���m��z

�{�N�ǮձШ|���ߩ�����_������A������u�~���R�ɴ��A�̫�o�i�����骺�j衆�Ш|�G�Ш|�Ω���i�ҰʤO�h�A���g�ٻP�������s�ݨD�C�o�@�Ш|���S�I�]�A�G�зǤƪ��оǹL�{�A�Τ@�������v�O���c�t�d��թM�ʷ�����F�Y�檺���ѶDZ©M���߷N�Ѫ����i�F���ߪ��Юv����F�q�L���_���Ҹըӵ����ǥͪ��i�B�F�@�t�C����Ш|�Ǫ����ǻP��ǰ�¦��z����[1]�C�䤤���өʱШ|�A�гy�ʱШ|�M����H���Ш|�����B��z�լƦܬO�Q�������a�B�C

90�~�N�H��A��Ӫ��|�o�ͥ��j���ܤơC�@�譱�ӷ���g�����ҩM�g�ٲ�´���ܤơG���~�}�l�ѶDzΪ��֯S�����|�V�����������|���ܪ��ɭԡA���~��産�]�p�M�s�y�����U�����`��B�u�ʤơA�гy�ʪ��H�~��爲���~���֤��v���O�C�t�@�譱�A�ӷ����T�N���D�ԡC��T�P�Ǽ��N�����R�����N�O���ܦU�Ӫ��|���ʻ�쪺�ʤO�C�Ӧ��ɡA�u�~�ɥN�зǪ��ǮձШ|�o�S���ήɡA�v�B���J�Y�ئM���C

���e�A��[���J�M�������O�Ш|�覡�A�ӬO��ӱШ|�z���C��ӱШ|�z���A�O�@�ӫʳ������G�ʳ������e�A�ʳ����Ұ�A�ʳ�����Q�C�ϱo�ǮջP���|�V�ӶV��`�X�X�ǮճQ��爲�H����X�X�Ǯժ�������H�ǻ�����|�A�Ӫ��|�W���s�N�s�[���]���H�i�J�ն�A�o�ز{�H�Q�H��爲���ն�s�b�����𡨡C

���p���X�{�H�ӡA�Ш|�}�l���i�Ш|��T�ơC���O�A��T�ƪ��Ш|�u�b�������u���쵹�Ш|�a�ӤF�ܤơC�N�����Q�A�ާ@�������A�зǤƪ��ҵ{�A�T�����涵��y�A�O�o�@���q�q�ƱШ|�����ݡC�b�o�˪��I���U�ABlog�}�l�X�{�A�óQ�Ω�Ш|���CBlog�A�OWeblog��²�١AWeblog

�O�b�����W���@�جy���O���Φ��A�Q��爲��������x���B�����ӡ��]�Q�����A��V���A2003�^�B���իȡ��]�迳�F�M���T�q�^�C����N�H�̦b�����W�Q�γիȤu��A�ЫسիȺ����A�g������x���{�H��爲�իȲ{�H�C����Joe

Katzman�]2002�^���w�q�A�իȬO�@�Өp�H�Ϊ̥b�p�H��web�����A�ϥ�²�檺����s�������o�G�u��A���C�@�ӤH���Ѧۤv�������C�`�����ӡAblog�O�@���K�O�Ϊ̻���۹���C�B²�����B�A�X��DzߡB��y�M���e�z�M�ӤH�X�����u��C

�ثe�A�~�ɥX�{�\�h���Q�ի����λP�Ш|���פ�C��V���]2003�^���Q�F�իȲ{�H�b�c�غ������Ϫ��@�ΡA���X�իȷ|�ɭP�}�������ϡA�o�غ������Ϩ㦳�ۦ��X�i����C���ӫG�]2003a�^�{爲�A�իȥi�H���Τ_�Ѯv�M�ǥͪ����Ѻz�A�åB�i�H�c�ؾDz߫���´���c�ءCQever�{爲blog�i�H�@爲�G�Юv��y�����O�A�Ш|�ϫ䪺���O�A�v�ͥ橹���Ŷ��F�n�֧��ƪ���q�A�Dz߹L�{���O���C�Q�����]2002a�^���Q�F�իȧN�b�����Dzߤ������ΡC�{�ֵةM���ԡ]2003�^�~�q�Ѽg�̡B�\Ū�̩M�����橹�T�Ӥ譱���O�i����R�A���X�ӤHblog��{�F�Ѽg�̪�����e�{�M�ۧڪ��F�B�e�{���̤j�ơF�\Ū�̯���q�ӤHblog���P��Ѽg�̬��b���������{�H�F�����M�{��橹����q�o��F���ɡC���V�F�M�i�ڥ��]2003�^���R�իȤ�ƻP�{�N�Ш|�N���pô�A���X�ի����Ω�Ш|�㦳�H�U�u�աG�L�o�M����T�F�q�L�״I�������F���y�ѻP�̵o�����P���[�I�F���ѹ��T�������F���y�ǥͰѻP�M�g�@�C�@��իȼg�D�Gblog���Ҫ��@�إD�ʩʾDzҦ��Gblog���Ҫ��@�ؤϫ�ʾDzҦ��Gblog���Ҫ��@�ض}���DzҦ��C

Intel���q���Ш|�зs���ߵo���@�t�C����Юv�ϥ�blog�оǪ��G�ơG�[�{�A�ª��s�@�Ҥ��ǦѮv�ϥ�blog�A�i�H�i��Ϥ��Ш|�M���ɡA�L�i�H�w��ʵ��ǥͫ�ij�A�Ӥ��v�T��L���ǥ͡C�X��X�{�@�Ҷm���p�Ǫ��@��Юv�{爲�Gblog���U�L�z�оDZM�סA�åB�i�H�Q�Υ��P�ǥͪ����˷��q�C�s�A��{���@��j�Ƿs�D�ǦѮv�M�@�줸�u�{�M�a�Q�γիȫإߦb�u�Dzߪ��ϡC�䤤�t�@�Ӯרҽͨ�X��X�{���@�Ҥp�ǦѮvPritchard�ĥΦ��nblog�E�o�ǥͪ��DzߡC

��L����s�]�A�G�Q�����]2003b�^�A�h�ɡB�����¡B��تF�M�Z���]2003�^�A�d�S�]2003�^�A���q�R�]2002�^�A���[�p�B�d���ءB�����G�M���u�]2002�^�ALawrence

J.Magid�]2002�^�A�G���`�]2003�^�C

�ثe�A�o�@��쪺��s���m�ܦh�A���G�b�U�ӰQ�ױШ|blog�����W���öQ����Ƨ�h�E�p�Ϯ��A��s�����D�M��k�h�ئh�ˡC���媺�ت��O�b�{�������m��¦�W�A���Ѥ@�Ӯج[�Ӳz��blog�b�Ш|��쪺���ΩM�v�T�A�H�γo�رШ|�P�j衆�Ш|���ܤơC�H�U���O�o�˦w�ƪ��C�ĤG�����A�Q��blog�@爲�@�ӱлP�Ǫ��u��A�L�����ΩM�u�H���B�C�o�@���������e�A�D�n�إߦbJon

Baggaley�]2003�^�M��V���]2003a�^����s��¦���W�C�ĤT�����A�Q��blog�b�c�رШ|��쪺���s�M�ͺA�骺���ΡC�D�n�إߦb���ӫG�]2003�^�MDavid

Carraher�]2003�^����s��¦���W�C�ĥ|�����A�ڭ̤��R�إߦb���p���A�ר�Oblog��¦���W���}��Ш|��Q�A�D�n�إߦb��V���]2003b�^�Mkaikai(2003)�����W�C�Ĥ������O�@��²�檺�`���C

�G�B�իȧ@爲�лP�Ǫ��U��

1�D�q�L�իȾDz߲ŦX�غc�D�q�Dz߲z�סC

�O�W��e-Learning��s�̹Q�����k�h�]�{爲

Blog

�O���Ӫ��DzߡB��һP�u�@�O���A�z�L�C�骺��ƾ�z�P�Ѽg�A�����|�ﵽ�g�@��O�A�]�|�ﵽ��ү�O�A���ڭ̨C�Ѿ\Ū�ܦh��ơA�Y���Y�ɾ�z�A�g�U�߱o�A�L�H�N�|�V�ӶV�ҽk�C���ثe�j�a�ͦb�u�DzߡA�Ӱ����b����Ū�A�o�����F���Dzߪ̼g�����n�ʡA�j�H�һ������վǡB�f�ݡB�V��B����B�w�桨�~�O���㪺�Dz߰j��A������x�h���ѤF�Dzߪ̩������f�ݡB�V��B����M���g���y���Ŷ��C��

��V�����X�ABlog�O�@��²����Ϊ��Dzߤu��A�z�L�իȾDz߬O�@�ӡ��g�P���A��y�P���ɡA�n�ֻP�ץ������L�{�CBlog�O�@�Ӽg�@�M�O�����L�{�A�Ӧb���g�P�������P�ɡA�H�̷|�հʦۤv���P�_��O�M�y����r��O�A���Ӧۤv���覡�i����F�C�o�[�`�F�諭�Ѫ��z�ѩM�B�Ϊ���O�A���Ѫ��t�q�b�g�@���L�{��������ı�a�غc�_�ӡC�իȴ��ѡ����ɡ��\��A�]�N�O�X���M���G�A�h���Dzߪ̧�W�@�Ӽh���A��ۤv���DzP�P�s���y���X�b�@�_�C�H��Blog�����_�n�֡A�Dzߪ��٥i�H�b�\Ū�ۤv��Blog�L�{���_�ߩΪ̫~��ۤv�L�h�Ҽg�����e�A�q�L�d�ݥL�H���N���A�ץ��ۤv�z�Ѫ����t�A�q��産�ͧ�h����|�M�P���C

�z�L�իȶi��DzߡA�O�@�ӫغc�D�q���Dz߹L�{�C�غc�D�q�{爲�A�Dz߬O�@�طN�q���L�{�A�Dzߪ̦b�Dz߷s�����ѳ椸�ɡA���O�q�L���O���DZ¦���o���ѡA�ӬO�q�L����諭�ѳ椸���g������q�ӱN�������ܦ��F�ۤv���������z�C���Ѫ���o�O�Dz߭���P�~�����ҥ椬�@�Ϊ����G�C�~���@�ɪ����ѬJ�i�H�P�ƨ��Ӫ��{�����c���A�S�i�H�q�L���ƾ�����ܤw�����{�����c�C��M�A�z�L�իȾDzߡA�q�L�N�ۤv���g��ĦX�i�J�A�q�Ӻc�v�N�q�C�غc�D�q���X�A�Dzߤ��O�@�ؾ������L�{�A�ӬO�@�ب�Ӭ��ʪ��L�{�C�ѩ�C�@�ӾDzߪ̳������J爲�D���{�����c�A�]�Ӥ��P���Dzߪ̹諭�Ѫ��z�ѷ|�s�b���t[2]�C�u���q�L���|����ӡ��M�ɶ����i�X�~�i��F���@�ѡC�z�L�իȾDzߡA���n�O�@�ӻP�~�ɥ�y�M��Ӫ��L�{�A�q�ӬO�ۤv���z�ѧT�C�غc�D�q���X�A�Dz߬O�@�دu�걡�Ҫ�����C�p�G�ǥͦb�ǮձоǤ��諭�ѰO�o�ܡ������A�o����Υ��ӸѨM�{��ͬ������Y�Ǩ�����D�A�o�ؾDzߥu����F��V�����ƫغc�A�ө����F�f�V���~�ƩA�o��M�O�@�صL�Ī��DzߡC�z�L�իȾDzߡA���O�@�ӳq�L�������Ϊ̡��С����L�{�ӹF��Dzߪ��ت��C

2�D�q�l�ɮ׳U�G�q�L�իȶi��DzߩM��������

�ǥͪ��q�l�ɮ׳U�]e-Portfolio�^�Q���M�{爲����ϬM�ǥͪ��Dz߶i�סA�ӥB�b�Ǯժ�������t�����@�Τ]�Q��q�����_�ӡC��Юv���[��M�ǥͩҳгy�����e���t�Τƶ��`�M�e�{�A��������T�O�{�ת��ǥͰѻP�סA�ٷ|�ޥX�@�ӧ��״I�h�������ǥͭ��骺��ì���A��DzΪ������Ҹդ覡��爲���ĦX�z�C���M�q�l�ɮ׳U���]�p��Q�w�g�s�b�F�ܦh�~�A���O�P���Ѻz�@�ˡA�b���ѩM��T������W�l�צs�b�ۤ@�ǻ�ê�A��]�O�ܦh��������T���Ӧ۩�ƫ�B�z�A�]������ήɩM����a�ϬM�u�ꪺ�Dz߹L�{�C

��V������s���X�ABlog���n�㦳���Y�ƧY�g�����S�x�A���n�i�H�����o�ت��Ѧ����C��

Wilf ���X�����Ѻz��6C[3]���A�ӤH�����ѿn�֩�b�F�Ĥ@��A�i���䭫�n�ʡC�ӤH���Ѫ�����A���ȶȬO�]�A�ݭn�Dzߪ��ҵ{�då�A�٥]�A�F�Dzߪ̪��Dz߹L�{����T�A�H�έӤH���ѧΦ��M�{�����ɪ����i�y迹��T�C�o�Ǹ�T�@���Q�Ш|�z����X�z�ĥΡA�N�|�ܦ��өʤƱШ|�������䪺���z�ѦҡA爲�оǪ̩M�Ш|�̴��ѳ̨Ϊ���ʰѦҡA�ӹ�Dzߪ̥������@�Χ�O�L�e�m�áC

��Blog���Ψ�оǤ���A�C�ӾDzߪ̩ҧ������@�ǽҷ~���i�H�μƦ�覡�O���U�ӡA�o�N�Φ��F�@�ӹq�l�ɮ׳U�C�䤤�]�A�Dzߪ̦ۨ����Ч@���e�B�귽���쵲�B����(Word,

Excel, �MPowerPoint����),

�Ϥ��B�n���ε��W���A�䤤�ٷ|�����o�Ǥ��e����L�H�Ұ��X�����שε�����T�C�o�ˡA�Юv����ھھǥͪ����㪺�Dz߹L�{�A���X��[��X�M�����������A��ήɦa���U�ǥͧ�i�Dzߪ���k�B�A�סA�Ϊ̥ѱЮv���X�@�Ǥ�V�ʪ��ɡC

����

1�Gblog�b�Ǯժ����ι��

�]��ƨӷ��G��V���A2003�^

�����a���o�G���m�H�̫�˾Dzߡn���i���X�A�Dzߪ����Ҫ��]�p�P���Ǧb�DzߡB��ƩM���Z�Ī��L�{����������D���pô�C�o�ǹL�{�A�ϹL�Ө���Dz����Ҧh�j�{�פW�H�ǥ�爲���ߡA�H����爲���ߡA�H����爲���ߡA�H�@�P��爲���ߡC�������D�N���Dz����ҳ]�p�����n�譱�F���X�O�Dzߪ������`�A���DzαЫDZоǤ覡�A���X�覡�ܤ֡F�Ҹժ����ƬO�@�ӱM�������`�������C�ݭn���O���c�ƪ������M�������A�����ǥͦ����|�q�M�����L�̫�ҩM�z�Ѫ���q�C

3�D�իȧ@爲�ҵ{�z���u��

Jon

Baggaley�]2003�^�~��s�F�իȧ@爲�@�ӽҵ{�z�u��C�L�{爲�A�իȭ������@�@�ئۧڥX�����u��A�㦳�j�j����q�C�o��������իȭ��n�N���@�X�XRSS�AHarrsch

(2003)�j�դFRss�N���u�I�A���Xrss�ϱo�Τᤣ�����X���A�N��ƫ��Ӥ@�w���榡�A�����ǰe��web���A���W�ӵL������web�ܦ��N�C�o�اN�Q�{爲�O���R�ʪ��C���i�H�۰ʪ���産���ȦӵL�����r�Ʊƪ��u�H�C�N���X���O�q�ᤩ�H�̡��C�t�@�譱�A�O�@���H�ɥi�H�X�����u��A�ӵL���Ҽ{�N�C�o�i�H����L�ƪ��㦳�Q�v�X���ѽ�̡C

Athabasca

University���dzN���ߡA�C�~���n�гy�M��s���ʪ��ҵ{�A�b���ݱШ|���ߡA�ڭ̶}�o�F�@�ӳիȨ�w�]�A�ϱo�б̥i�H�D�`��K�Ӱ��Ħa�q�L�̦a�ҵ{�C�b�����e�A���ݱШ|�`�`�ݭn�@�ӽҵ{�ζ��G�]�A�s��Aweb�{���v�A��ı�Ƴ]�p�v�M�h�C��M�a�C�@��奻���ק啕���ݭn�̦����浹�@�өΦh�ӹζ������C�۵M�A�\�h�Ǫ�¶�L�o�@�L�{�A����Ϊ̤��@�N�ۤv�a�@�~�����M�a�̦a��{���A���N����k�`�`�ˬO��q�a�U���C���ມ���X���зDZ`�`�ɭP��q�M�b�u�ҵ{���Ʀa�s�e�ʡC��ê�ǥͦa�ϥΡC

2001�~�o�Ӥ��߱ĥ�blog�t�Τ���A20�h�̽ҵ{�ĥθӯ��I�q�Ϊ��ҪO�s��b�@�t�C�a�p�H�իȱb���C�o�DZb�������쵲�컷�ݱШ|���ߦa�D���W���ߤ@���Э��C��s�o�ǽҵ{���ơA�C�@�ӱЮv�i�J�ӤH���b�ءA�o�DZb�ؤ���ܻP�ۤv�������ҵ{�C���@�ӱШ|�ק�@�ӭ����A�L�o�G�줤�����C����A���X�X爲�F�O�@�ǰ|�D�n���A�����w���X�X���ݱШ|���ߪ���������C����A�����������F��sĵ���A�d�ݡA�M��o�G��D�n���A���W�C�Ҧ����Ϥ��M�ϧΩ�b�������A���W�A��K�իȧ�s�M�s�ɧ��ơC�s�ɬO�o�Өt�Φ��Ϊ��S�ʡA�]爲���i�H�����ֳt�X�ݥH�e�����ҵ{���ơC

�ĥγo�Ӧb�u�ҵ{�z�u��18�Ӥ�H��A�\�h�Э��S���Ƿ|HTML�s�{�N�]�S���ϥΰӷ~��web�s��u��]�A���O�L�̫o����q�Lblogger�Ӥ��O���浹HTML�{���v�A�ֳt�M���Ī��M�ήɪ���s�b�u�ҵ{�C

�q�~���ݨӡA�o�ؤ�k�W�[�����t�שM���N�סC�q������b�u�ҵ{�d���ݨӡA�C�@�Ǵ���s�ҵ{�����ȱq2�P����1�ѡC�q�Э��ݨӡA���Ӧb�ҵ{��s�����K�A���O�o�㦳�@�ةҦ��v���Pı�A�Ӥ��O�ȶȬO�N�ۤv���ݭn�D�U���[���m���C��ζ��C�q�s��M�{���v���ݡA��֤F�u�@�t��A�q�ӥi�H������O�}�o�s���ҵ{�]�p��k�C�իȦb�j�������Τ��_�W�ءA���V�ӶV�h���dzN�M�N�����o�{�L�ѩ�O�C

�T�B�إ߱лP�Ǫ����s

1�D�Dz߫���´���c��

���ӫG�{爲�ABlog���ȥi�H�Ω�Ω�إ߮v�ͪ����Ѻz�t�ΡA�n�����i�H�ΨӺc�ت��ѩʹ����s�]CoP�^�A�Ʀܫإ߾Dz߫���´���իءC�L����s�����A�իȥi�H�c�إH�U���s�Ϊ̹ζ��G

a�D

�Ǭ�Юv�p�ժ��ի� ���Юv�b����б¬Y�@��ت��L�{���A�`�|�X�{�@�����I�M�@�ǿW�S���g��A�p�G��ήɪ����ɨûP�P��Юv�@�_�i��Q�סA�o�˫K�ണ���ڭ̱Юv���оǽ�q�C

b�D�v�;Ǭ�p�ժ��ի�

���Юv�b���¨���Ǭ�ɡA�i�H�իسիȨӻ��U�{�ꤤ���оǹL�{�A���y�ǥͰѻP��իȤ��i��o���ۤv���[�I�ðѥ[�Q�סC�����ƾDZЮv�i�H�N�Y���Ҹզb�իȤW�i��Q�סA�n�D�ǥ�Ҹժ����e�i����R�H�ι�Ҹոg��i����ɡA�o�˥i�H���ɦn���Dz߸g��A�]�i�H�l���@�DZаV�C

c�D�ǥͿ���p�ժ��ի�

�ǥͦb���骺�Dz߹L�{���A���@�w�n��۱Юv���}�B�i��A�ӥi�H�ھڦP�Ƕ�������۵o�a�իسիȪŶ��C�Ҧp�A���G�~�Ū��ƾ��v�ɤp�դ����ǥͥi�H�իسիȪŶ��A�j�a�i�H�⥭�ɹJ��n���D�ة��իȤW�A�⥭�ɸ��D�L�{���X�{�n������Ѥj�a���ɡA��J��ôb���D�ؤU�ӨѤj�a�Q�סC

�p���A�i�H�v�B���i���A�c�ؾDz߫���´�M�Dzߪ��ϡC�����a���o�G���m�H�̫�˾Dzߡn���i���X�A�Dz����Ҫ����n�@�Ӥ譱�O���Ҧb�h�j�{�פW�P���@�Ӫ��Ϫ��Pı�C�ǥ͡B�Ѯv�M��L�P���쪺�ѻP�̨㦳�@�P���W�d�G��Dzߪ����Ȩ㦳�ܰ������B�l�D���зǡB�P�i�H�̤��X�M�������X�A�H�άۤ��DzߡC�ۤ��pô���@�P���ܱo�ܭ��n�A�]爲�b�b�Ǯժ��ɶ����֡A�ӧb�b��L�����Ҥ����ɶ����h�C�b�a�ج��ʡA�H����爲���ߡA�Ҿl���Ѽֳ����ǥͪ��dzN���Z���ܭ��n���v�T�C�ӳիȭ�n�i�H�إߤ����ɪŭ���@�P��C

2�D産�Ǭ㪺�ͺA��إ�

David

Carraher�]2003�^���R�F�իȹ��ӱШ|���U�ب���X�X�ǥ͡B�Ѯv�B�Ш|��s�̡B�Ѯv���Ш|�̡B�ҵ{���}�o�̡X�X�����U�A����O�ϥL�̩�����y�B�@�ΩM���ʡA�q�ӧﵽ�C�@�Ө���C�L�{爲���e���Ш|�s�b�@�ӭ��j���ʳ��C�Ĥ@�A�ǥͳB��������a��A��ê�L�̧@爲�@�Ӫ��Ѧa�n����産�̪��@�Ϊ��o���C�ǥ����H�X�ݨ�D�n���귽�A���H��IJ������ƥh�ظ����A���H����������ʾDzߡC�P�ɡA�ǥͪ��F�ۤv���z�ѩM�H�ߨ���Ѯv������M�峹���P������G�]�A���I�@�~産�ͪ��L�N�q�Pı�A�ʥF�n�����X�ɭP���t�߷P�A�s��Q�����Ȩ���S�C�C�ĤG�A�ЫǦs�b�ۡ������𡨡C�Ш|�M�Dzߪ�������s�����H�i�J�çﵽ�{�����оǨt�ΡF�ҵ{�}�o�̤]�Q�צb�~��F�ӹ�Юv���Ш|�ܤ֯A�ΨC�骺�DzߩM�Ш|�C

David

Carraher�{爲�A�p�G���p�M�\�i���Ʊo��n�����B�z�A�H�̪��իȺ��������������v�~��X�ݡF�ǥ�իȺ������\�i�F���㦳�@�w������F�t�Φw���O�ҤF�Τ᪺�H�ߡC��麽�ի����Ω�Ш|�N産�ͥH�U�}�n�����СX�X�ǡX�X��s�X�X�ҵ{�}�o�X�X�v�d�Ш|���ۤ��P�i���ͺA��C�ǥͪ��իȨϱo�L�̯���Y�ɰO���ۤv����Q�A�i�K���D�A�M�����L�H�����סC�o�O�@�ӿn�����Dz߹L�{�C�Юv���իȨϱo�Ѯv����Y�ɰO���ۤv����Q�C�Y�dz����i�H��ǥͤ��}�A��l������Ѯv���}�F�䤤�@�ǹ��̳����}�C

��s�̳q�L��s�ǥͩM�Ѯv���իȺ��������e�M�b�u�Q�סA�N�i�H��IJ��L�����_�C�L�̤����˦ۨ��i�Ыǥ��_���b�i�檺�Q�סC�b�u��s�̯������s�����H�ɶi��A�åB�P�L�H�@�ΡC�ҵ{�}�o�̯���X�ݾǥ͡B�Ѯv�M��s�̪���ҡC�}�o�̳իȺ���������U�}�o�̡A�ӥB���\��s�̲z�Ѷ}�o�̡A�q�ӧY�ɧ@�X�M���C�Ѯv���Ш|�̡]�Ш|�a�^�i�H�Q�רӦۯu��ҵ{���רҡC�Ѯv���Ш|�̳իȺ����i�H��L�̪�����H�ɤ��ɤơA�Ѯv���Ш|�]���F�@�Ӧs�ɪ���s�M���R������C

�����a���o�G���m�H�̫�˾DzߡG�j���A���F�A�g��M�n�M�m�H�O�p��Dzߪ��G�쵲��s�M������n�����X�A��s������M�g��b�{�����ҰQ�L�o�C�ë��X���ӥ[�j�G�M�a�B��s�̡B�ҵ{�}�o�̡B�Ш|�F����q�̡B�v�d�Ш|�̡B�Ѯv�B�ǥͥ]�A�a�����������ʡC�Ʀܴ��X���ˬ�s�M�}�o�A�X�q�F����q�̪��s�����Ĥu��C�ӳիȡA�@爲�@�ث�ij���Ī���y�M���q�u��A�N�|�b�Ш|�ͺA�t�Τ��o���@�ΡC

�|�B�P���}�Ш|�M�ר��Ш|

1�D�}�Ш|

�}�Ш|�����i�H�ѨM�Ш|�귽���u�ʡC���ѡA�L�O��Q�ʡ]�ӷ~�ʡ^�Ш|�A�٬O���@�ʱШ|�A���㦳�Y�ثʳ��ʡC�o�ӫʳ��ʡA�D�O�Ш|�귽���۹�}�ʪ����G�A�P�ɤ]�y���Ш|�귽���t���D�M�i�@�B���}�ʡC�}��@�αШ|���e�����i�H���C�Ш|���c�������C�ӳիȴN�O�@���u�q���M�G�����}�Ш|�u��A�z�L�իȾDzߪ��L�{�A�]�N�O�@�ӡ��С����L�{�A�]爲�ۤv�����e�]���F�O�H�DzߩM��Ҫ�����C

�}�Ш|�i�H�ѨM�Ш|�������D�M�������D�C�Ш|�귽���u�ʩM�ʳ��ʡA�N���l�Ш|�����|�����ʡA�b���Q爲�S�x���Ш|��t�U�A�o�i��a�\�h�H�Q�ƥ��b�Ш|��t���~�A�Ш|�����ۨ��]���J�Y�إ��šC�Ӧp�G�Ш|���c��������ĥμƦ�覡���ɱШ|���e�A�h�i�H�b���C�������P�ɡA��{�зǤƩM�洫�Ҧ��C�ڭ̻ݭn��h����ܡA�ݭn�b�X�k����U��o�зs�һݭn���R���귽�A�s�����v�覡�]�i�H�b�O�@����v�Q���P�ɫإ߷s���A�ȩΰӷ~�Ҧ��A�ä��|�l�`��пn���ʡC

�ثe�A��~�������Ш|�귽�o�i�M�פw�g�}�l�i�J�F�s�����q�C�b�}��z�����ɤU�A�U�ض}��Ш|���e�M�ױq���P�����h�h��{�C���M�A�o�DZM�ܦh�٬O�@�Ǩ㦳����N�Ѫ��Ш|���c�B��s���c�A�Ʀܥu�O�������c�W�ߵo�_���A�ҥH�b���Ӫ���@�ʤ譱�ٻݭn�����i�@�B������C�o�Ƕ}��Ш|�M�ץ]�A�G

�}����Z

�}����Z(Open Journals)�b�O�o��~���x��_���}�e���A²���ΡC�phttp://www.doaj.org�N�O�@�Ӧh�ӾǬ���Z���}�����x�C

�}��ѦҸ귽

Open-education.org�W啓�ʤF�h�ӾǬ�ѦҸ귽���}��M�סA���O�ѨӦۥ��y�����@�̤��G�����A�o�Ǹ귽�蘆�᪺�b�u�Dzߩұa�Ӫ��v�T�N���H���p�C

�}��Ϯ�

�j�n���M��(Project Gutenburg)�w�g�i��F�T�Q�~���}��ϮѱM�סA��~�ӫC�K���{�C�j�n���M�ת��֤߫�Q�N�O���H������������n��r���e����Q���@�ɩҤ��ɡC�o�ӱM�ץثe�w�g�n�֤F�Ƥd�ئ����Ȫ��ϮѡA�����K�O�a���ѵ�����H�C

�}��ҵ{

2002�~9��A����¬ٲz�u�ǰ|(MIT)�}�l�b���p���W���G�dzƤw�[���}��ҵ{�p��(MIT

OCW)�A�o���ӿձNMIT�Ҧ��ҵ{�]��2000�����k�^�b�Ʀ~�������}��@�Ϊ��p���Ӹ�N�W�L�ƻ������C���y������o���v���Ш|���c���i�H�K�O���ɨ�MIT���Ш|���G�M�оǤ�k�C

2�D�ר��Ш|[4]

�ר��Dzߪ��z���ۤ@�E�C���~�N�_�A�o�O���p�X��Ь���´(UNESCO)�B�g�٦X�@�o�i��´(OECD)�μڷ�(EU)�����n��´�����ʡA�o�H�����}�i�è����ڪ������C�g�ѤW�ӥ@��90�~�N�U���i��a�n���i��A��爲�G�Q�@�@���Ш|�����n�o�i��h�P��V�C

1997�~�Ĥ������H�Ш|�j�|�A���H�DzߡB��ơB�ǴC�M�s��T�N�O�䤤���D�n���D���@�C�|ij�X�����m�~�����H�Dz߫Ũ��n�����X�A�[�j�C��B�s��T�N�M���H�Dzߤ�������աG�����[�j�ǴC���Ш|�\��F�O�ǴC��n�a�ϬM���H�DzߡA���y��s�x�a�ѻP�ǴC�a�o�i�M�����F�T�O�����ѻP�}��DzߩM���Z���DzߡB�ǴC�ηs��T�M�Ǽ��N�ýT�O�P����[�ʡA�H�ιB�ηs�N�����i��ܦa�Dzߤ覡�F��Ш|�u�@�̩M��Ƥu�@�̶i����V�A�H���y�L�̶}�o�A�����H�Dzߪ��귽�F�P�i�Ҧ��U�žDzߧ��Ʀb�a�ϩM�@�ɽd�o��Ǽ��C�P�i�X�z�ϥΪ���産�v�A�q���v�M�M�Q���ҡA�H�P�i�Dzߧ��ƪ��o��A�P�ɤS�O�@�@�̪��v�O�C

��M�A�իȧ@爲�@�Ӷ}�Ǽ��B�DzߩM�Ш|���u��A�i�H���Ѧh�h���M�h�覡���Ш|�A�����ר��Dzߪ��ݭn�C�իȧN���s�N�����ϱo�ѥ��ҩy�A�P�ɨϱo�Dzߧ��ƪ��}�o�ܱo��ij�A�իȧN���ѵM�Ǽ��ʯ�������Dzߧ��ƪ��Ǽ��C�z�L�իȡA�V�����DzߡA�N�O���ӱШ|���@�ӭ��n�����C�z�L�իȺ����A�ի��쵲�A�M�իȪ��s�A���ȥi�H�M�䪺�P�h�����X�@�Dzߪ̡A�٥i�H�M����h���M�a�A�V�M�a�DzߡC��[���n���O�A�z�L�իȱN�v�B�إߦU�ئU�˪��Ǫ��ϡA�b���Ϥ��DzߡC

����

2�Gblog�a�ӱШ|���h�h���Ш|

|

|

�u�~���|���Ш| |

�q�L�իȶi��ǮձШ| |

�իȱa�Ӧh�h�����}�Ш| |

|

�ǥ� |

�O�@�ӵ��ݥ[�u�����Y |

�O�@�ӿW�S���өʤƪ����N�~ |

�C�ӤH���O�ǥ� |

|

�Юv |

�Ш|�귽���u�ʡA����j�綺���Ш| |

�}���Ш|�귽�A�A���P�}�p竈���Ш| |

�C�@�Ӥ]�O�Ѯv |

|

�Ш|���e |

�зǤƪ����e |

�өʤƱo���e |

�h�ˤ� |

|

�ت� |

�W�O�DZ±Ш|���Ҧ��A�DZª���爲�ت� |

�W�O��s���Ш|�A�DZ«�����ت��A���ѹL�ɸ��� |

��s�ʩM����� |

|

���� |

���֤��ʡA��u�DZ� |

���h���ʡA�ۤ��E�o |

���ʡA�Φ����� |

|

���� |

�A�X�зǤƪ��u�~�ݭn�A�Ǯդ]�O�@�ӼзǤƪ��u�~��´ |

�A�X�����ƪ��u�~�ݭn�A�Ǯդ]�������ܦ�������´ |

�A���ʱj |

�ѦҤ��m�G

���P�ت��P���ۯǡA�]2002�^�A�m���y�ơB�Ш|�P�N���R�n�A�m�оǮi��n�]2002�~��2���^�Awww.being.org.cn/�C

�{�ֵةM���ԡA�]2003�^�A�m�ӤHBlog�߲z�h�����s�b���ȡn�Chttp://www.blogcn.com�C

���V�F�M�i�ڥ��A�]2002�^�A�m�իȤ�ƻP�{�N�Ш|�N�n�Cwww.being.org.cn�C

Lawrence

J.Magid�A2001�A�m��T���t�����W���C�֦~�w���n�C�m����C�~��s�n�A2001�~��2���A�i�ӬK½Ķ�Ahttp://www.being.org.cn

�h�ɡA�]2002�^�A�m���������Ϊ���s�ʾDzߡn�A�m���p�Ǹ�T�N�Ш|�n�A2002�~�Ĥ@���Cwww.being.org.cn/�C

�h�ɡB�����¡B��تF�B�Z���A�]2003�^�C�m��T�N����U���Dz߸귽�P�귽�w�Сз����B�@�ξ��z�B�����M�س]�ﵦ�n�A���ꤤ�p�ǹq���Ш|��s����"�Ш|�D�D������s"���D�Cwww.being.org.cn/�C

�Q�����]�O�W�^�A�]2003�^�A�m�D�������e�U�����n�n�Cwww.being.org.cn

���[�p�B�d���ءB�����G�B���u�A�]2002�^�A�m����Ш|�귽����Ψ��ڰ�Ш|�귽�س]��啓�}�n�A�m�q�ƱШ|��s�n�]���{�ACSSCI�˯������Z�^�A2003�~��8��)�C

�d�S�A�]2003�^�ABlog�Ш|�о����Ψt�C���@�X�X����Blog�Ahttp://online-edu.org/

���q�R�A2002�A�m�g�b������Blog�H�y�n�Ahttp://www.edures.net

�G���`�A�]2003�^�A�m���Blog�Ш|���譱�����ҷQ��n�Cwww.cnblog.org.

Committee

on Developments in the Science of Learning�ACommission on Behavioral and

Social Sciences and Education �ANational Research Council�AJohn D. Bransford,

Ann L. Brown, and Rodney R. Cocking, editors�A�mHow People Learn: Brain,

Mind, Experience, and School�n�A1998�~�Chttp://books.nap.edu/HTML/howpeople1/

Committee

on Developments in the Science of Learning�ACommission on Behavioral and

Social Sciences and Education �ANational Research Council�AJohn D. Bransford,

Ann L. Brown, and Rodney R. Cocking, editors�A�mHow People Learn: Bridging

Research and Practice�n�A1998�~�Chttp://books.nap.edu/HTML/howpeople2

�i�z�A�����x�A�m�غc�D�q�z���ɤU����T�ƱШ|�n�A�m�q�ƱШ|��s�n2002�~��1���]�`��105���^�C

�d���P�]�O�W�^�A�m�ר��Dzߪ���ڵo�i�ߵ��P�Ͷաn�A��´�DzP���Ѻz��s���ߡA2003�C

�����ؿ�s�A�m���y�Ш|�o�i����s���I�X�X90�~�N�Ӧ��p�X��Ь���´�����i�n�A�Ш|��ǥX�����C2003�~