FUSDRG Newsletter

�n�إ���o�i��s��²�T

NO.2 VOL.1/1997,Feb. 28 Monthly

FUSDRG(Fokuang University Sustainable Development Research Group)

����j�ǫn�غz�ǰ|����o�i��s��

�t�d�H�G���b��б�

�a�}�G�x�W�ٹŸq���j�L�����|��32��

���}�Ghttp://www.nhmc.edu.tw(�غc��)

E-MAIL�Gzaipu@nhmc.edu.tw

�q�ܡG00886-5-2720945,2721001

�ǯu�G00886-5-2720234

�����D�D�G���y��Ťɰ��B��s���l�ƥ��Ρ�����k��

����100�~���y������űN�ɰ�1.5��4.5�J

���@�ɦ��Q�h�Ӭ�s���߬�s�M�w�����y��Ų��`�{�H�A�@�몺���O�U�@����Ťɰ��A�ӥB�ھ�CO2�Ʃ�q�W�[�ӧΦ����ūǮ����A�i��U�ؼ����ҫ�����C

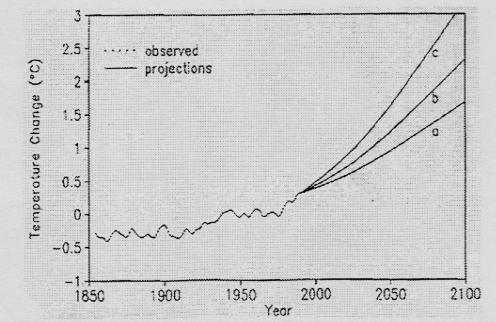

IPCC(����ܾE��کe���|)���w���ҫ��㦳�۷��N���ʡA�ھ�CO2(�G��ƺ�)�BCH4(���J)�BN2O(��ƤG��)�MCFC(�t��Ҥƪ�)�����P�ܤơA�U�@�������y��Ťɰ��i��T�ر���(scenario):(a)1.5�J�A(b)2.5�J�A(c)4.5�J

�@

�� 1 2000�~��Ťɰ������P����

��ƨӷ��GS.H.Schneider et al.: Surprise and Global Environmental Change, CIESIN,1996

��Ťɰ����@�Ӫ������G�O�������W�ɡA�U�@�����������W�ɤ]���T�ر���:(a)36cm�A(b)45cm�A(c)65cm

�@

�� 2 2000�~�������ɰ������P����

��ƨӷ�:�P��1

�@

18�@�������Ǯa����(Johann Georg Hamann, 1730-1788)���@�y�W��:�p�G�A�s�L�h�|���˲M���A�i��F�Ѥ���H�L�S��:�֯�b���ԥ��Ӫ�����U���T�{���{�p�H���� ���Ƶo�ͤF�A�H���J����v����ԤF�Ѥ����A�]�良�Ӫ��ܤƪ������h�A��ʹx���F����ܾE���{�p�C

�@

�@

�@

���y�x�ƪ���éM�Ͻ��

1995�~������H��̪�Q�h�~����Ťɰ����X��áAR.Bailey���G�ھڭ�T����H�ìP���i�A1979�~�H�Ӥj��ū�ڤW�O�ܧC�F�CS.Singer�꦳�ۦP���ݪk�A�L���G���y�O�_�u�����x�ơ��� �̻�10�h�~�ӥ����g�L�ūפɰ��A�u�����Ѧ��F��H�ìP����T�ƾګ�~���i��P�_�CBailey�MSinger�����D�x�ơ�����IPCC���t�C��s���i�ҧ_�w�C�o�����ͪ������~���γ\����1993�~�ز��y�l��(Washington Post)���@�g�峹�C���峹�γ\�S�ѩ�ʤֱM�~�ʪ��Ѧӻ~�ѤF��H�ìP�� �ƾڦӱo�X���D�x�ơ����סC�e�s�̲q���ܥi��O�N���y�h�ūפU���~�Ѭ��a�y�����ūסA�]���a���j��ūפɰ����@�Ӷ����Ҿڥ��O���y�h�ūפU���f

��H�ìP���q��ũl��1979�~�A�ܤ�����20�~�����v�A�Υ��������y��������ܤ���M�ʥF�έp�Ǥ���A�P�ɽìP�Ҵ�����ŬO�j�𤤶��h���Y�إ[�v�����ȡA�M�a�y�����ūצ��Үt�O�C�i���A�H���̾a�ìP��ƥ��y����ܤƪ��u���ѻP���ѡv�K��b�ӸѡA���G�L��� �u�C

�ĤG����ê̪����D�x�ơ��P�_�Ӧ۪�Q�~��żƾڪ��ܲ���(variance�A�Y�C�ӼƾڻP�����Ʈt�Ȫ�����M)�A�b�Pı�W(�۵M�]�����b�ƾڤW)�A1979�~�ܼ��ܼ��A�i�H����ӤK�Q�~�N�O���@���̼����Q�~�A���G�N�~���L��ʩM�g�����ܧN(1992��1994)����Ӧܨäް_ Pinatubo���s�z�o�A�o���I���Ƥp�ɶ�������ܤơA�ɦӶW�L37�J�A�ɦӧC�ơA�`���P�H������u�o�N�v�@�ˡC

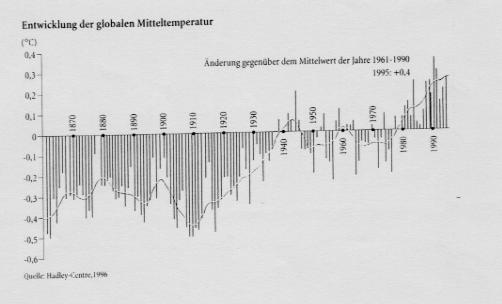

�M�ӡA�N�έp�ǥ߳��Ө��A�n�Q�F�Ѥ@���ܼƪ��ܤ��Ͷե��������������ɶ��ǦC�A��O�u�n�̾a�DzΪ��a���[��ҿn�֪���H�O���@���_�C��3�K�O�@�ӥ@���H�Ӫ��j��ūץ����ܤơA1995�~���X���u+0.4�J�A1870�~�C����u-0.3�J�A��O�j�P�i�H���ʦ~�ӥ�� y��Ťɰ��F0.7�J�C

�@

�� 3 ��ʦ~�ӥ��y����ܤ��Ͷ�

1�D�H1961-1990�~�����ū����u

2�D1995�~���X���u+0.4�J

��ƨӷ�:Hardley-centre, 1996

�@

�����P(Chaoslike)������ܤ�

���w�ӦۤӶ�����g�ର100�ӳ��A�䤤��30�H�Ѥj��B���h�M�a�����Ϯg�M��^��ӪšC���]��BCO2�BO3���j���l���Ӷ���g�16�H�A���l��3�H�A�Ѿl��51�H�F� a�y�����ì����v�B�a���ҧl���C�t�@�譱�A�j�𤤪��U�خ���H�ζ��h�]�H���~�u�覡�V�~��g�A��q�������šC�ӦۤӶ�����q�i�H�[���A�b�Ӷ����g�U�C���褽�ؤj��1367W(�˯S)�F�a�y�H���~�u�覡��g����]�i�H���o�C�ѯ�q���䧡�ű���i�H��X�a�y�������ū�-18.5�J�A�o�� �ū٬����Ķ���ūסC

�a�y����ڥ����ūפj��+15�J�A�P���ķūۮt33.5�J�A��G�H�D�]�j�𤤳\�h���馨���㦳�l�����~�u�����ƦӨϦa�����q�l����֡A���ܤF�W�z�a�y��q�����䪬�p�A�o�Ӳ{�H�Q�H�٬��u�ūǮ����v(Greenhouse Effect)�A�����T���������A���_�ӫ�A�Ӷ�����g �Ӽ˶i�J�A�Ө��������A�]�����X�A���G�����ūפɰ��C

�\�h�M�a�{��CO2���W�[�O�ūǮ������D�n�]���A1987�~Ĭ�p�M�k���Ǯa�p�X�bĬ�p���n����aVastok�ı��F2000���ت��B�W(�۷���16�U�~���B���ֿn�p��)�A�B�W�b�Φ��L�{�����_�l���Ů𤤪�CO2�A�]��2000���ئB�W����CO2�t �q�N�O16�U�~�j��CO2�ܤƪ����y�C�G�M���O���_�W�[���C�H��200�~����CO2�@�פw�q270ppm�W�[��340ppm�C�ɺަp���A�b�έp�ǤW�������ҩ�CO2�ɭP��Ťɰ��A���ή�Ťɰ��ɭPCO2�W�[�C�饻�Ǫ̻{���a�y¶�Ӷ������y�D�ҧe�{���P �����ܤƤ�CO2�W�[���n���������y����ܤƪ��g���C

���A�ūǮ����ëD��@��CO2�W�[�{�H�ACH4�ACFC���W�[��ūǮ������v�T���b�`�J��s���A�S�O�OCFC�A�����v�T�L�û����W�LCO2�C

�������O���v��j��CO2���l���@�ΥH�ι�ūǮ������v�T�ܤ����b�u���]�v���q�C�ܩ�B�����@�Τ]��s�o�����C�H�̥u���D����ŤW�ɡ��B�����n��֡��l������ӼW�[����ŤW�ɡ��o�ˤ@��²�檺�^�X��z�C

�o�@�����@���ܤƳ�����νu�����Y�@�ѵ��A�ƹ�W����ܤƬO�@�ӫD�u�ʪ��w���O�ܧC�����V�P(Chaoslike)�{�H�A������ۤ�Ȥj�DZб�W.S.Broecker���A�ڭ̤w������ū����ܤƥv���L10�~�B20�~�A�ִ����t�@�ط��ݪ����p���|��M�o�ͩO�H

BOX 1 ��Ťɰ������d�P�ξA����

1995�~IPCC(����ܾE��کe���|)�@�Ӭ�s���i���X�G����ܤƼv�T�d��ܼs�A��H�����d�D�ܥͩR�h�b�㦳���}���v�T�A�Ѧp�����Ӥް_��Ŧ�B�I�l�t�ε��X�g�Ϩ䦺�`�v�����A�H�κįe�B�n��� �������C�ӳ��i�{���b�H�N�a�Ϧ��`�v�P�H�N�������ʤ����C

����v���֤j�Ǫ�T.Moore�̪�@�F�����ۤϪ����סA�L�ھڵز��yD.C.�M����89�Ӱp���έp��Ƥ��R�A�p�G�ū״���2.5�J�A���������`�H�ƨC�~���4�U�H�A�C�~�i�`�������O200�������C�L�θg�پǮĥβz�ת���k���R�u��B�����B�ĥλP�ūת��έp�ƾګ�o�X�t�@ �ӵ��סA�p�G��Ŵ���2.5�J���F�o�صξA�A���Ѫ��u�H�@�N�묹��ڦ��J�Ө�x�M���a�A�����֭p�A�o�����ξA�����ȡ��۷���C�~300��1000���������u��C

Moore�j�եL�Ѳέp�^�k�ұo�����ץu�A�Ω��n�רûP����ۭ����u�~��A�Y�满�u�A�Ω����A�����A�Ω���a�γh�a��a�C

�ƹ�WIPCC���i����Ťɰ��ﰷ�d�t�@�Ϊ����������M���ߡA�Ĥ@�B��ŧY�K���Ӥɰ��A������O�������A�h�b�����b�n�������_�b�y�A�b���̥����ūפ����A�Ť���M���P�o���u�f�A�ĤG�B�����ūפɰ��N���ۥV�u�ܷx�A�n����֡A�B���樮����l��C�A��A �i�H�A���֬�A�I�l�D�e�f�]�i��֡A�o�dz��O�����ӳ몺�����@�ΡC

��Chaotic Climate �Z�౼�H����

���y����ܤƪ��D�y��s�w�g���G�ֲ֡A�ѩ�H���g�٬��ʶi�J���v���̰������q�A�]�u�~�î𪺱Ʃ�W�[(�D�n�OCO2�BCFC)�M�A�~��CH4�ƩW�[�N�ϷūǮ����i�@� B�[�j�F���a�B�L���}�a�A�����o�ìV���W�[�ϱo�a�y����������j�n��l��CO2����O��֡A�p�������A�U�@�@�����y��Ťɰ���ĵ�i�ëDBailey���ҿת�����Ǯa���H�y�~���A�ɺ֤]����O�Ҩs�����|�p���ܤơA���y���d���O��s�o��chaotic climate���h�إi��L�{�A��� o�u��A�Ω�ּƱM�a���W�A����h����ξ�X�ʬ�s�J�I�b���קK�]�L���ӥX�{���l�ƥ����M�ƫ�Ѹ��G�����o���άۤϪ��ᮬ���ΡC

BOX 2 ��s���l�ƥ��Ρ�����k��

�@�����Z������M�X�{�@�Ӳ`���������|�A�l�ƥ��ΡA�P�K�]�p���ֹq�����M�z��(1979�~����T���q�ֹq�B1986�~Ĭ�p���դ�ֹq)�A�l�ƥ��ΡF�u�~���R�M�N�o�i���G�a�Ӧp�����Z�H���ìV���D �A��O�@�ةl�ƥ��ΡC

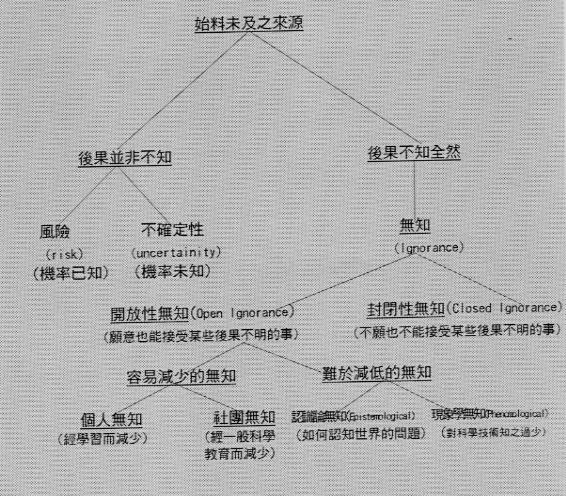

Faber(1994)���⡩�l�ƥ��Ρ�(surprise)�i��p�U����

�����˲M���X�ӷ����������ϧO:

���I(Risk)�O���@��Ƶo�ͪ����v(Probability)�O�w�����A�u�O�������o�����O�_���o�͡C��p�A�}���W���N���X���ת����I�A�ӥB�������v�w�ѹL�h�o�ͪ��W��(Frequancy)�έp�ҽT�w�A�O�I ���q�]���O�ھڳo�I�ӳ]�p�O�I�O���C�S�p�A�hCasino����A��Ĺ�����v�O�w�T�w���A���A���o������N���骺���I�C

���T�w��(Uncertainty)�P���I���P�A�������v�O�����D���A�A��p�A�O�@�Ӥu�t���F�~�A�o�Ӽt���_�a�Ʃ`����A�@�ɺަb���W�w���d�A�i�O�Ѫ��D�A�@�w���|���`�A�]���A���d���`���{�O���T�w���A���M���T�w�ʧA�]�i�H�Q�������v�ѡ���1��� U�إi�C�ƥ�C

�L�צb�������n���C��W�A�g�`�ݨ�Bť�줬�ۤ��ު������A�O��A�������y�x�ƥ��b�o�͡A�p���ߧY�Ĩ����I��G�����]�Q���A�L�F�X��B�S�����èS�����㪺�Ҿ��ҩ����y�x�ơA�H�̤��ȱo���@��|�����O�_�o�ͪ��ƤƤj�����C�o�dz��O����y�x�Ƥ��T�w�ʪ��{���� ���C

Faber���H��W�}���I�M���T�w�ʦC�J���l�ƥ��Ρ����@�ءA���b���Y�檺�N�q�W�A�l�ƥ��άO����G�������M(Outcomes Not All Know)�����ǨơA�Ϊ̻��P�w��(expectation)�Ƭ����P���ơC

�l�ƥ��Ϋܤj�{�פW���M��w���M�w���Q�ˮ`���{�סC�i�O�w���i��O�@�s�H���A�Y�ӬF�ҹ��骺�A�ƦܬY�ؤ�ƪ��A�]�]���l�ƥ��ΤS�P�����[�B�Q�q���D�[�P�_���ҥʸ��C

�L�ס��l�ƥ��Ρ��p��]�Ʀ]�H�Ӳ��A���k�ڵ����L��(Ignorance)�O��h���C�o�өҿת��L��������ر��p�A�@�جO���Z�G�������Ƥ@���S�X�u����ƪ��@�N�]����ӻ{���F�t�@�جۤϡA��G�������ƭn�O�u���S�X�ݭ١A���ƪ̤��@�]������C�e�@�صL���Q�٬ ��}��ʵL��(Open Ignorance)�A��@�سQ�٬��ʳ��ʵL��(Closed Ignorance)�A��Ǫ��ѡB�Ш|�{�פ����ӧΦ����L���A�j�h�O�}��ʵL���A�]����e����C�A���ݩ�{�ѽשβ{�H�Ǥ譱���L���ݭn��ӤH���������V�O�A�o�صL�������C�۹�����C�Q�q���ΡB�F���B���Υ������ؼлP�i�� ��G�����Ĭ�A�����O�ʳ��ʵL�������{�A�o���L���ӭl�ͪ��l�ƥ��γQ�٬����|�ʩl�ƥ��ΡF�P�������j�h�}��ʵL���i�q�L��Ǫ���q�ӭ��C�A�Ѧ��l�ͪ��l�ƥ��δN�Q�٬���ǩʪ��l�ƥ��ΡC

�u��ͬ������@��Ƥ��ҥH�����A��]�b��o��ƭ��X�{�N�|�ް_���|�������`���A�g�L�C��B�Q�q����B�F����w�̦ӧ⡩�T����j���Ρ��Y�p���A�Өϡ��l�ƥ��Ρ����J�ʳ��εL�������|�ʩl�ƥ��ΡA��Ǯa�����`����ǩʩl�ƥ��Ϊ���s�v���Q��ѡC

�@